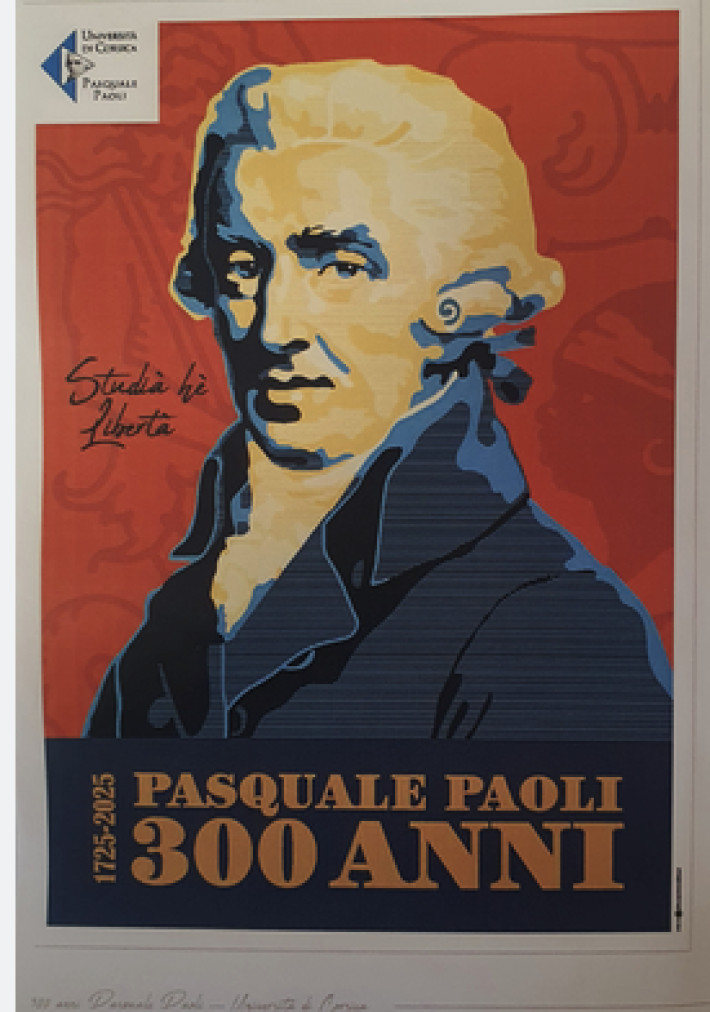

Pascal Paoli, 300 ans : de la mémoire à l'avenir

La Corse se retourne une fois encore vers son passé

Pascal Paoli, 300. ans : de la mémoire à l'avenir

En célébrant les 300 ans de la naissance de Pascal Paoli, la Corse se retourne une fois encore vers son passé. Figure tutélaire, à la fois héros des Lumières, patriote éclairé et mythe fondateur, il incarne une mémoire forte, presque écrasante. Or cette mémoire, indispensable pour tisser un récit collectif, peut aussi devenir un fardeau lorsqu’elle interdit toute réinvention.

Mémoire vive, mémoire morte

L’historien Pierre Nora distingue les « lieux de mémoire » des « milieux de mémoire ». Les premiers sont des balises symboliques d’un passé que l’on commémore, les seconds des espaces vivants de transmission. Or la mémoire corse s’est largement figée dans des symboles : Paoli, la République de 1755, la lutte, l’exil. On se souvient, mais on ne transmet plus. Comme l’écrit Paul Ricœur, « le devoir de mémoire ne saurait être le droit à l’oubli, mais il doit éviter le piège de la saturation ». Une mémoire saturée par les conflits, les blessures, les héros figés, ne laisse plus de place à l’imagination du futur. Et le danger n’est pas dans l’oubli, mais dans l’immobilisme. La mémoire peut devenir un refuge confortable mais stérile. On en fait un héritage sacré, intouchable, presque religieux, auquel il serait interdit de toucher. Elle nous contraint à la répétition plutôt qu’à l’invention.

L’amnésie contemporaine et la rupture des filiations

Jusqu’à la génération du baby-boom, les récits familiaux transmettaient des trajectoires mêlant histoire et identité : les campagnes napoléoniennes, les révoltes de 1851, les deux guerres mondiales. Ces récits structuraient la conscience de soi. La parole des grands-parents portait des siècles de luttes, de douleurs, de résilience. Elle formait un fil, une lignée. Mais avec l’avènement des écrans, des réseaux sociaux et désormais de l’intelligence artificielle, ces récits sont de moins en moins racontés, de moins en moins écoutés. L’historien François Hartog parle de « régime d’historicité présentiste » : nous vivons dans un présent perpétuel, sans hier ni lendemain. Le passé est archivé, numérisé, consultable, mais il ne fait plus l’objet d’une parole transmise. Il ne s’enseigne plus, il se stocke. En Corse, on reste prisonnier d’un autre travers : celui d’un passé omniprésent, qui revient en boucle dans les discours, sans se renouveler. Le paradoxe est cruel : ailleurs, on oublie trop vite ; ici, on se souvient sans se transformer.

Le passé comme frontière

L’histoire corse continue de s’écrire avec les catégories héritées de la République ou de la colonisation. Ces grilles de lecture furent utiles à un moment de structuration du discours politique. Mais face aux réalités nouvelles — mondialisation, financiarisation, révolution numérique, dérèglement climatique — ces cadres paraissent décalés, parfois inopérants. L’excès de mémoire, note la philosophe Cynthia Fleury, devient pathologique lorsqu’il empêche l’action. L’individu comme la collectivité s’enferment dans la mélancolie d’un âge d’or perdu. Ils deviennent les gardiens d’un sanctuaire, incapables d’ouvrir les portes sur le monde. Pour la Corse, le danger est d’en rester à un face-à-face stérile entre le modèle républicain centralisé et un imaginaire de la décolonisation qui ne s’actualise plus. Or l’insularité n’est pas seulement une géographie ; elle devient une posture mentale si l’on ne renouvelle pas ses références. Le monde change, mais non notre discours.

Quelle mémoire pour demain ?I

l ne s’agit pas de rompre avec la mémoire, mais de la réactiver autrement. Pascal Paoli, en son temps, était un réformateur, un inventeur de futur. Son ouverture à l’Europe, son esprit constitutionnel étaient résolument modernes. Fêter son tricentenaire pourrait être l’occasion non pas de l’embaumer dans une légende, mais de reprendre son souffle. « Le passé n’est fécond que si l’on accepte de s’en éloigner. » écrit l’anthropologue Marc Augé. Une mémoire trop lourde empêche l’élan ; une mémoire assumée peut devenir un tremplin. Il est temps de passer de la mémoire identitaire, souvent défensive, à une mémoire dynamique, capable d’accueillir les défis contemporains, les métissages, les contradictions. La Corse peut inventer un récit nouveau, nourri du passé mais résolument tourné vers le possible dans une île qui se souvient mais qui ose.

Sortir du piège mémoriel

La Corse, comme tant d’autres sociétés insulaires ou anciennes, se trouve à la croisée des chemins. Ne pas oublier ce qu’elle fut, mais cesser de se définir uniquement par cela. Il y a une urgence à renouer les fils de la transmission, à inventer un récit qui intègre les défis contemporains sans renier les racines. La mémoire, en somme, doit cesser d’être une statue, pour redevenir un feu. Elle doit éclairer, non consumer. Le plus bel hommage à Paoli ne serait pas de le célébrer une fois de plus, mais de faire nôtre son esprit d’anticipation et de refondation.

GXC

Photo :D.R