50 ans après . Que reste - t- il d'Aléria ? N°1

ALERIA....... et puis

Pionniers et prémices de la violence politique

La violence politique corse commence dès les années 1960 avec le Comité pour l’Indépendance de la Corse puis Corse Libre. Au début des années 1970, sont créés le Fronte Paesanu Corsu di Liberazione puis Ghjustizia Paolina. Progressivement une page est tournée : des militants entrent toujours plus nombreux dans la clandestinité avec une certaine idée de justice, une partie du peuple corse ne sera plus jamais silencieux face à ce qu’il perçoit comme une agression.

La violence politique commence dès 1961, après le putsch d'Alger, avec des actions d’un éphémère Comité pour l'Indépendance de la Corse. Le mouvement est alors embryonnaire mais, entre 1965 et 1968, les attentats se multiplient : 10 en 1965, principalement à Prunelli di Fiumorbu, Linguizetta et Bastia ; 13 en 1966 ; 22 en 1967 ; 35 en 1968. Un fait marquant survient dans la nuit du 23 au 24 mai 1968 : 2,5 tonnes d’explosifs sont dérobées dans un dépôt. L’acte est revendiqué par un mystérieux Comité de Libération avant que celui-ci disparaisse. En juin 1968, apparaît Corse libre, organisation clandestine qui commence par taguer des slogans autonomistes à Ajaccio et Bastia. Le premier communiqué est virulent : il dénonce l’emprise française sur toutes les institutions insulaires et réclame l’indépendance nationale corse pour assurer « une prospérité autonome garante de la plus belle des libertés ». Durant l’automne, Corse libre revendique plusieurs attentats commis à Ajaccio et Bastia dont la préfecture d’Ajaccio ; le bureau des affaires maritimes de Bastia ; le vice-rectorat d’Ajaccio ; la perception de Bastia, Compagnie Générale Transatlantique et Air France Bastia.

Arrestations, première amnistie, nouveaux attentats

Les arrestations qui suivent révèlent un réseau disparate autour d’Étienne Pierotti, un rapatrié corse de retour d’Algérie. Ancien détenu pour escroquerie, il a recruté des militants dans un club de boxe bastiais. Trois repris de justice et trois Italiens sont également impliqués. Sur le continent, des comités de soutien se forment, notamment autour de Dominique Alfonsi, fondateur de l’Union Nationale des Étudiants Corses et du journal Inter Corse, qui publie les tribunes de Pierotti. Dans un appel signé Comité de la Corse Libre, il est écrit : « Le moment est venu de l’insurrection corse…L’indépendance sera proclamée… Il n’y a pas d’autre gouvernement légitime de la Corse que le peuple corse lui-même. » Après l’élection de Georges Pompidou à la présidence, la loi d’amnistie du 30 juin 1969 met fin aux poursuites contre les membres de Corse libre. Parallèlement, la répression semble porter ses fruits : 18 attentats en 1969, 11 en 1970. Mais la contestation ne s’éteint pas pour autant. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 1970, un incendie détruit les locaux de la SOMIVAC à Bastia, symbole de la « colonisation foncière » de l’île. Une semaine plus tard, 1500 manifestants réunis à U Cateraghju, chantent l’hymne national corse après avoir proclamé leur rupture avec l’administration française. Dans la nuit du 9 septembre 1970, un pylône terminal de la ligne électrique reliant la Corse à la Sardaigne est détruit à Agliani, près de Bastia. Quinze kilos d’explosifs sont utilisés. Cet attentat, le plus coûteux des 31 survenus en 15 mois, provoque un préjudice estimé à trois millions de francs pour l’Internazionale Energia Elettrica. La ligne, qui a déjà été visée à deux reprises, franchit la Méditerranée via un câble sous-marin. La colère locale est suscitée par le fait que la Corse ne bénéficie pas de cette infrastructure jugée nuisible pour le paysage et non compensée. Face à l’escalade, l’État renforce les moyens d’enquête. Le 8 septembre 1970, un informateur permet l’arrestation de José Stromboni, acousticien bastiais. Ancien militant du Front Régionaliste Corse et de l’Action Régionaliste Corse des frères Simeoni, il juge ces mouvements trop modérés. Avec Gisèle Poli, il fondera l’Unione di a Patria. Il prendra par ailleurs contact avec des mouvements indépen dantistes d’outre-mer. Il dirigera également la Jeune Chambre Économique de Bastia qui jouera un rôle important dans la radicalisation du régionalisme.

Le FPCL : clandestinité assumée, violence mesurée

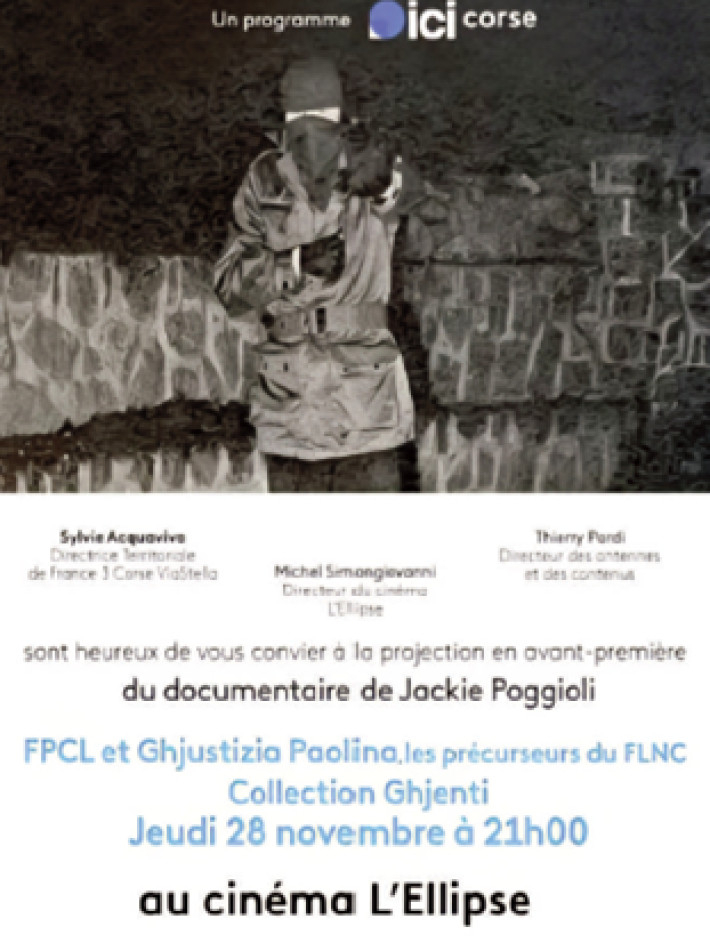

Le Front populaire de libération de la Corse (FPCL), créé en 1973, revendique une série d’attentats contre des installations jugées nuisibles ou symboles de l’autorité française. Il revendiquera notamment le spectaculaire attentat ayant détruit le 13 septembre 1973, en Italie, dans le port de Livourne, le « Scarlino 2 », un des bateaux de la Montedison qui déverse les « boues rouges » au large du Cap Corse. Dans Paris Match, le FPCL affirmera quelques semaines plus tard : « Les protestations verbales ne suffisent plus. » Fin octobre 1973, le FPCL publie un « Ultimatum de 60 jours » qui réclame notamment à l’État : l’expulsion des colons de la Plaine orientale, la redistribution des terres aux agriculteurs corses, le départ des fonctionnaires français, l’enseignement de la langue corse... On en sait plus sur cette organisation (et aussi d’ailleurs sur Ghjuventu Paolina) depuis qu’en novembre 2023, Via Stella a diffusé un documentaire réalisé par Jackie Poggioli. Pour la première fois, les origines de la violence nationaliste ont été abordées de façon frontale. Des fondateurs du FPCL ont expliqué en langue corse les raisons de leur engagement (voir encart : Les précurseurs du FLNC).

Dissolution du FPCL et durcissement des clandestins

Le 30 janvier 1974, le Conseil des ministres dirigé par Jacques Chirac prononce la dissolution du FPCL, officiellement jamais déclaré. Cette interdiction s’accompagne de celle du Front de Libération de la Bretagne FLB et du mouvement basque Enbata. Le pouvoir veut couper court à l’émergence de groupes autonomistes armés. La réponse ne tarde pas : dans la nuit du 21 février 1974, le FPCL commet trois nouveaux attentats à Ajaccio, San Giuliano et Bastia. D’autres suivront. Le ton change. Le communiqué publié alors, évoque ouvertement une marche vers la libération nationale, dénonce frontalement « deux siècles d’ occupation française » et prononce des menaces explicites : « Français, allez-vous-en. Demain il sera trop tard. »

Ghjustizia Paolina : vers une structuration durable du combat clandestin

Face à l’inefficacité des protestations modérées et au durcissement du pouvoir, une nouvelle stratégie voit le jour. En mars 1974, la direction de l’Action Régionaliste corse (ARC) franchit un cap. Des négociations secrètes sont menées avec des cadres du FPCL. L’objectif : canaliser l’action clandestine dans une structure plus organisée, contrôlée en sous-main par l’ARC, mais affichant une radicalité plus affirmée. C’est ainsi que naît Ghjustizia Paolina, une nouvelle organisation clandestine qui entend aller plus loin que le FPCL, tout en s’inscrivant dans une continuité historique : celle des patriotes corses du XVIIIe siècle autour de Pascal Paoli. Cette filiation symbolique marque le passage de l’indignation à une structuration durable du combat clandestin. Ghjustizia Paolina va d’ailleurs très vite s’affirmer. En mai 1975, l’organisation publie le Manifeste de Pentecôte qui remet en cause la stratégie modérée et autonomiste de l’ARC (allant jusqu’à la qualifier d’imposture réformiste), affiche que la Lutte de Libération Nationale est nécessaire ou qu’alors la Nation corse n’existe pas, et affirme que la dimension politique de la nation corse ne se réalisera qu’au sein d’un État souverain.

Une réponse illégale mais perçue comme légitime par une partie des Corses

L'affirmation du FPCL puis la création de Ghjustizia Paolina ne relèvent pas d’un simple épisode de violence politique. Elles constituent une réponse - certes illégale mais perçue comme légitime par une partie des Corses - à une menace environnementale ignorée par l’État, et à un mépris centralisé que beaucoup ressentent comme une oppression. Avec le slogan devenu culte « Sò corsu è ne sò fieru », progressivement une page est tournée : des militants entrent toujours plus nombreux dans la clandestinité avec une certaine idée de justice, une partie du peuple corse ne sera plus jamais silencieux face à ce qu’il perçoit comme une agression.

Les précurseurs du FLNC

Pour la première fois, les origines de la violence nationaliste sont abordées de façon frontale. Des fondateurs du FPCL ont expliquent en langue corse les raisons de leur engagement. Le documentaire, perçu par certains comme un règlement de comptes entre indépendantistes et autonomistes, a dévoilé un pan majeur d’une radicalisation politique bien antérieure à la création du FLNC. Dans le documentaire, il apparaît cependant et nettement que les fondateurs du FPCL souhaitaient se distinguer des organisations violentes internationales. Les intervenants insistent sur le refus qui les animait de provoquer des morts. S’ils disent qu’ils admiraient le FLN algérien, ils précisent avoir pris soin de choisir un sigle qui évitait toute confusion, marquait leur volonté d’affirmer une lutte corse singulière non assimilable aux luttes coloniales ou à la violence souvent meurtrière de l’IRA ou de l’ETA.

La rédaction

Crédit photo : annonce ICI Corse- 3 Corse Via Stella

La violence politique corse commence dès les années 1960 avec le Comité pour l’Indépendance de la Corse puis Corse Libre. Au début des années 1970, sont créés le Fronte Paesanu Corsu di Liberazione puis Ghjustizia Paolina. Progressivement une page est tournée : des militants entrent toujours plus nombreux dans la clandestinité avec une certaine idée de justice, une partie du peuple corse ne sera plus jamais silencieux face à ce qu’il perçoit comme une agression.

La violence politique commence dès 1961, après le putsch d'Alger, avec des actions d’un éphémère Comité pour l'Indépendance de la Corse. Le mouvement est alors embryonnaire mais, entre 1965 et 1968, les attentats se multiplient : 10 en 1965, principalement à Prunelli di Fiumorbu, Linguizetta et Bastia ; 13 en 1966 ; 22 en 1967 ; 35 en 1968. Un fait marquant survient dans la nuit du 23 au 24 mai 1968 : 2,5 tonnes d’explosifs sont dérobées dans un dépôt. L’acte est revendiqué par un mystérieux Comité de Libération avant que celui-ci disparaisse. En juin 1968, apparaît Corse libre, organisation clandestine qui commence par taguer des slogans autonomistes à Ajaccio et Bastia. Le premier communiqué est virulent : il dénonce l’emprise française sur toutes les institutions insulaires et réclame l’indépendance nationale corse pour assurer « une prospérité autonome garante de la plus belle des libertés ». Durant l’automne, Corse libre revendique plusieurs attentats commis à Ajaccio et Bastia dont la préfecture d’Ajaccio ; le bureau des affaires maritimes de Bastia ; le vice-rectorat d’Ajaccio ; la perception de Bastia, Compagnie Générale Transatlantique et Air France Bastia.

Arrestations, première amnistie, nouveaux attentats

Les arrestations qui suivent révèlent un réseau disparate autour d’Étienne Pierotti, un rapatrié corse de retour d’Algérie. Ancien détenu pour escroquerie, il a recruté des militants dans un club de boxe bastiais. Trois repris de justice et trois Italiens sont également impliqués. Sur le continent, des comités de soutien se forment, notamment autour de Dominique Alfonsi, fondateur de l’Union Nationale des Étudiants Corses et du journal Inter Corse, qui publie les tribunes de Pierotti. Dans un appel signé Comité de la Corse Libre, il est écrit : « Le moment est venu de l’insurrection corse…L’indépendance sera proclamée… Il n’y a pas d’autre gouvernement légitime de la Corse que le peuple corse lui-même. » Après l’élection de Georges Pompidou à la présidence, la loi d’amnistie du 30 juin 1969 met fin aux poursuites contre les membres de Corse libre. Parallèlement, la répression semble porter ses fruits : 18 attentats en 1969, 11 en 1970. Mais la contestation ne s’éteint pas pour autant. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 1970, un incendie détruit les locaux de la SOMIVAC à Bastia, symbole de la « colonisation foncière » de l’île. Une semaine plus tard, 1500 manifestants réunis à U Cateraghju, chantent l’hymne national corse après avoir proclamé leur rupture avec l’administration française. Dans la nuit du 9 septembre 1970, un pylône terminal de la ligne électrique reliant la Corse à la Sardaigne est détruit à Agliani, près de Bastia. Quinze kilos d’explosifs sont utilisés. Cet attentat, le plus coûteux des 31 survenus en 15 mois, provoque un préjudice estimé à trois millions de francs pour l’Internazionale Energia Elettrica. La ligne, qui a déjà été visée à deux reprises, franchit la Méditerranée via un câble sous-marin. La colère locale est suscitée par le fait que la Corse ne bénéficie pas de cette infrastructure jugée nuisible pour le paysage et non compensée. Face à l’escalade, l’État renforce les moyens d’enquête. Le 8 septembre 1970, un informateur permet l’arrestation de José Stromboni, acousticien bastiais. Ancien militant du Front Régionaliste Corse et de l’Action Régionaliste Corse des frères Simeoni, il juge ces mouvements trop modérés. Avec Gisèle Poli, il fondera l’Unione di a Patria. Il prendra par ailleurs contact avec des mouvements indépen dantistes d’outre-mer. Il dirigera également la Jeune Chambre Économique de Bastia qui jouera un rôle important dans la radicalisation du régionalisme.

Le FPCL : clandestinité assumée, violence mesurée

Le Front populaire de libération de la Corse (FPCL), créé en 1973, revendique une série d’attentats contre des installations jugées nuisibles ou symboles de l’autorité française. Il revendiquera notamment le spectaculaire attentat ayant détruit le 13 septembre 1973, en Italie, dans le port de Livourne, le « Scarlino 2 », un des bateaux de la Montedison qui déverse les « boues rouges » au large du Cap Corse. Dans Paris Match, le FPCL affirmera quelques semaines plus tard : « Les protestations verbales ne suffisent plus. » Fin octobre 1973, le FPCL publie un « Ultimatum de 60 jours » qui réclame notamment à l’État : l’expulsion des colons de la Plaine orientale, la redistribution des terres aux agriculteurs corses, le départ des fonctionnaires français, l’enseignement de la langue corse... On en sait plus sur cette organisation (et aussi d’ailleurs sur Ghjuventu Paolina) depuis qu’en novembre 2023, Via Stella a diffusé un documentaire réalisé par Jackie Poggioli. Pour la première fois, les origines de la violence nationaliste ont été abordées de façon frontale. Des fondateurs du FPCL ont expliqué en langue corse les raisons de leur engagement (voir encart : Les précurseurs du FLNC).

Dissolution du FPCL et durcissement des clandestins

Le 30 janvier 1974, le Conseil des ministres dirigé par Jacques Chirac prononce la dissolution du FPCL, officiellement jamais déclaré. Cette interdiction s’accompagne de celle du Front de Libération de la Bretagne FLB et du mouvement basque Enbata. Le pouvoir veut couper court à l’émergence de groupes autonomistes armés. La réponse ne tarde pas : dans la nuit du 21 février 1974, le FPCL commet trois nouveaux attentats à Ajaccio, San Giuliano et Bastia. D’autres suivront. Le ton change. Le communiqué publié alors, évoque ouvertement une marche vers la libération nationale, dénonce frontalement « deux siècles d’ occupation française » et prononce des menaces explicites : « Français, allez-vous-en. Demain il sera trop tard. »

Ghjustizia Paolina : vers une structuration durable du combat clandestin

Face à l’inefficacité des protestations modérées et au durcissement du pouvoir, une nouvelle stratégie voit le jour. En mars 1974, la direction de l’Action Régionaliste corse (ARC) franchit un cap. Des négociations secrètes sont menées avec des cadres du FPCL. L’objectif : canaliser l’action clandestine dans une structure plus organisée, contrôlée en sous-main par l’ARC, mais affichant une radicalité plus affirmée. C’est ainsi que naît Ghjustizia Paolina, une nouvelle organisation clandestine qui entend aller plus loin que le FPCL, tout en s’inscrivant dans une continuité historique : celle des patriotes corses du XVIIIe siècle autour de Pascal Paoli. Cette filiation symbolique marque le passage de l’indignation à une structuration durable du combat clandestin. Ghjustizia Paolina va d’ailleurs très vite s’affirmer. En mai 1975, l’organisation publie le Manifeste de Pentecôte qui remet en cause la stratégie modérée et autonomiste de l’ARC (allant jusqu’à la qualifier d’imposture réformiste), affiche que la Lutte de Libération Nationale est nécessaire ou qu’alors la Nation corse n’existe pas, et affirme que la dimension politique de la nation corse ne se réalisera qu’au sein d’un État souverain.

Une réponse illégale mais perçue comme légitime par une partie des Corses

L'affirmation du FPCL puis la création de Ghjustizia Paolina ne relèvent pas d’un simple épisode de violence politique. Elles constituent une réponse - certes illégale mais perçue comme légitime par une partie des Corses - à une menace environnementale ignorée par l’État, et à un mépris centralisé que beaucoup ressentent comme une oppression. Avec le slogan devenu culte « Sò corsu è ne sò fieru », progressivement une page est tournée : des militants entrent toujours plus nombreux dans la clandestinité avec une certaine idée de justice, une partie du peuple corse ne sera plus jamais silencieux face à ce qu’il perçoit comme une agression.

Les précurseurs du FLNC

Pour la première fois, les origines de la violence nationaliste sont abordées de façon frontale. Des fondateurs du FPCL ont expliquent en langue corse les raisons de leur engagement. Le documentaire, perçu par certains comme un règlement de comptes entre indépendantistes et autonomistes, a dévoilé un pan majeur d’une radicalisation politique bien antérieure à la création du FLNC. Dans le documentaire, il apparaît cependant et nettement que les fondateurs du FPCL souhaitaient se distinguer des organisations violentes internationales. Les intervenants insistent sur le refus qui les animait de provoquer des morts. S’ils disent qu’ils admiraient le FLN algérien, ils précisent avoir pris soin de choisir un sigle qui évitait toute confusion, marquait leur volonté d’affirmer une lutte corse singulière non assimilable aux luttes coloniales ou à la violence souvent meurtrière de l’IRA ou de l’ETA.

La rédaction

Crédit photo : annonce ICI Corse- 3 Corse Via Stella