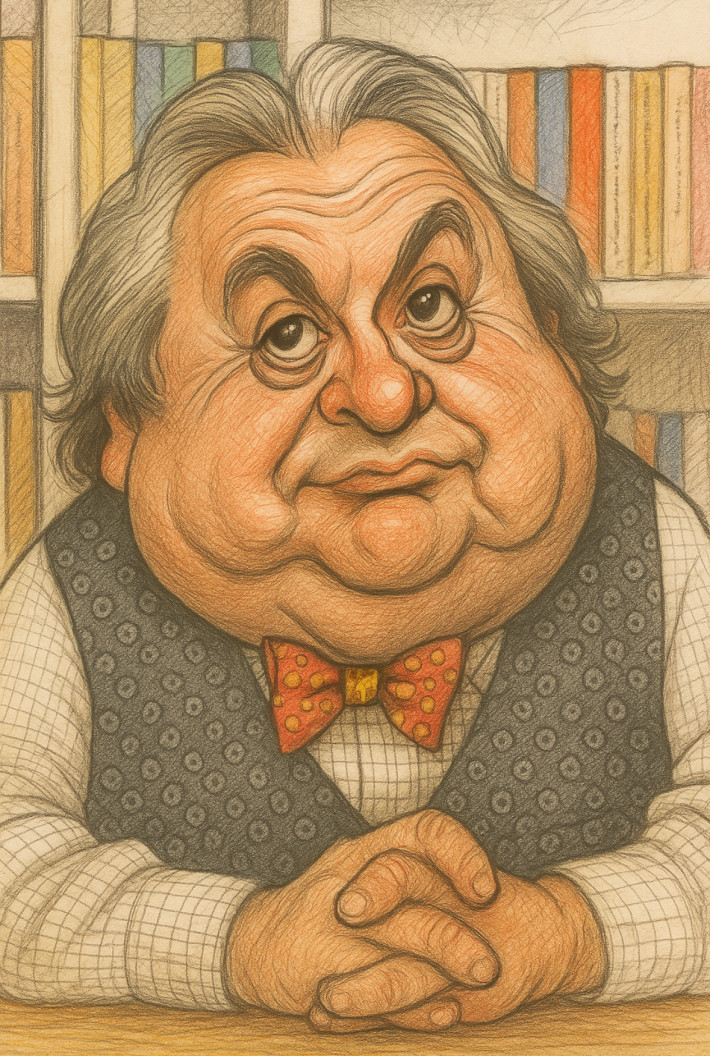

L’art français de rire des juges

Le premier réflexe n’est pas la réprobation, mais l’éclat de rire.

L’art français de rire des juges

Qu’ont en commun Latude, Louis-Napoléon Bonaparte, Léon Daudet, Spaggiari et Carlos Ghosn ? Cinq époques, cinq destins, mais une même réaction du public : la jubilation. Chaque fois qu’un prisonnier célèbre s’évade, la France rit.

Le premier réflexe n’est pas la réprobation, mais l’éclat de rire. On rit des juges bernés, du sérieux bureaucratique tourné en dérision, du moralisme soudain impuissant. Ce rire, très français, n’est pas un simple amusement : il est une réprobation ironique de la justice lorsqu’elle se prend pour la vertu.

Dès le XVIIIᵉ siècle, Latude, incarcéré à la Bastille pour une affaire dérisoire, tente et réussit plusieurs évasions qui fascinent Paris. Il devient une figure de l’esprit français : celui qui, par la ruse et la patience, triomphe de l’arbitraire. Un siècle plus tard, Louis-Napoléon Bonaparte s’évade du fort de Ham déguisé en ouvrier ; le futur empereur ridiculise ainsi la monarchie de Jillet et offre au peuple une revanche symbolique contre la lourdeur du pouvoir.

Léon Daudet, pamphlétaire nationaliste, poursuivi pour diffamation, s’échappe de la prison de la Santé dissimulé sous un linge de blanchisseur. L’opinion éclate de rire : l’homme qui avait défié la République vient de tourner la clef de sa cellule avec l’humour de Figaro.

Mais c’est Albert Spaggiari qui donne à l’évasion sa dimension la plus théâtrale. Interrogé dans le cabinet du juge, en plein interrogatoire après le « casse du siècle » à Nice, il bondit soudain, franchit la fenêtre ouverte du bureau et disparaît dans la rue, laissant le magistrat médusé et impuissant. « Liberté, chérie ! » aurait-il lancé. La France s’amuse et s’incline : le voleur n’est plus un criminel, mais un personnage.

Quant à Carlos Ghosn, son exfiltration du Japon, caché dans une malle à instruments de musique, ressuscite ce même esprit de bravade. On rit encore : un industriel a déjoué un État entier. L’évasion devient œuvre d’intelligence.

Le public éclairé ne s’en offusque pas. Il y voit un soulagement empathique : l’idée qu’un homme puisse échapper à la mécanique judiciaire réjouit. Personne n’y décèle une faute morale. En France, la morale du juge n’a jamais remplacé celle du panache. L’admiration va à l’ingéniosité, non à l’obéissance.

Depuis Arsène Lupin, archétype du génie libertaire, le fugitif séduit plus qu’il ne scandalise. Le public ne s’identifie pas au crime, mais à la vivacité d’esprit qui défie la pesanteur du châtiment. Car l’évasion, ici, est moins une fuite qu’un trait d’esprit matérialisé.

Rire des juges, c’est rappeler que la justice sans mesure tourne vite à la comédie. De Latude à Ghosn, la France persiste à saluer l’intelligence qui saute par la fenêtre du dogme — et rappelle, à chaque bond, que la liberté a toujours le dernier mot, et que ceux qui se régalent du malheur des puissants, sont toujours démentis par le peuple français, qui manifeste par son rire un penchant naturel à pratiquer l’insolence, à l’égard des donneurs de leçons, moqués pour leur insignifiante jalousie, toujours plaisante à démasquer.

Jean Paravisin Marchi d’Ambiegna

Qu’ont en commun Latude, Louis-Napoléon Bonaparte, Léon Daudet, Spaggiari et Carlos Ghosn ? Cinq époques, cinq destins, mais une même réaction du public : la jubilation. Chaque fois qu’un prisonnier célèbre s’évade, la France rit.

Le premier réflexe n’est pas la réprobation, mais l’éclat de rire. On rit des juges bernés, du sérieux bureaucratique tourné en dérision, du moralisme soudain impuissant. Ce rire, très français, n’est pas un simple amusement : il est une réprobation ironique de la justice lorsqu’elle se prend pour la vertu.

Dès le XVIIIᵉ siècle, Latude, incarcéré à la Bastille pour une affaire dérisoire, tente et réussit plusieurs évasions qui fascinent Paris. Il devient une figure de l’esprit français : celui qui, par la ruse et la patience, triomphe de l’arbitraire. Un siècle plus tard, Louis-Napoléon Bonaparte s’évade du fort de Ham déguisé en ouvrier ; le futur empereur ridiculise ainsi la monarchie de Jillet et offre au peuple une revanche symbolique contre la lourdeur du pouvoir.

Léon Daudet, pamphlétaire nationaliste, poursuivi pour diffamation, s’échappe de la prison de la Santé dissimulé sous un linge de blanchisseur. L’opinion éclate de rire : l’homme qui avait défié la République vient de tourner la clef de sa cellule avec l’humour de Figaro.

Mais c’est Albert Spaggiari qui donne à l’évasion sa dimension la plus théâtrale. Interrogé dans le cabinet du juge, en plein interrogatoire après le « casse du siècle » à Nice, il bondit soudain, franchit la fenêtre ouverte du bureau et disparaît dans la rue, laissant le magistrat médusé et impuissant. « Liberté, chérie ! » aurait-il lancé. La France s’amuse et s’incline : le voleur n’est plus un criminel, mais un personnage.

Quant à Carlos Ghosn, son exfiltration du Japon, caché dans une malle à instruments de musique, ressuscite ce même esprit de bravade. On rit encore : un industriel a déjoué un État entier. L’évasion devient œuvre d’intelligence.

Le public éclairé ne s’en offusque pas. Il y voit un soulagement empathique : l’idée qu’un homme puisse échapper à la mécanique judiciaire réjouit. Personne n’y décèle une faute morale. En France, la morale du juge n’a jamais remplacé celle du panache. L’admiration va à l’ingéniosité, non à l’obéissance.

Depuis Arsène Lupin, archétype du génie libertaire, le fugitif séduit plus qu’il ne scandalise. Le public ne s’identifie pas au crime, mais à la vivacité d’esprit qui défie la pesanteur du châtiment. Car l’évasion, ici, est moins une fuite qu’un trait d’esprit matérialisé.

Rire des juges, c’est rappeler que la justice sans mesure tourne vite à la comédie. De Latude à Ghosn, la France persiste à saluer l’intelligence qui saute par la fenêtre du dogme — et rappelle, à chaque bond, que la liberté a toujours le dernier mot, et que ceux qui se régalent du malheur des puissants, sont toujours démentis par le peuple français, qui manifeste par son rire un penchant naturel à pratiquer l’insolence, à l’égard des donneurs de leçons, moqués pour leur insignifiante jalousie, toujours plaisante à démasquer.

Jean Paravisin Marchi d’Ambiegna