Partition de l'Ukraine : un terreau pour le terrorisme ?

Leçons de l'histoire européenne

Partition de l’Ukraine : un terreau pour le terrorisme ? Leçons de l’histoire européenne

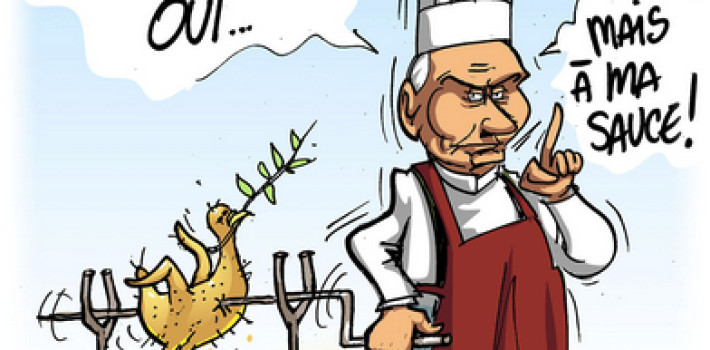

Alors que Donald Trump propose une fin rapide du conflit en Ukraine par une partition de fait, en cédant à la Russie les territoires qu’elle occupe, certains experts s’alarment : une telle solution pourrait bien semer les graines d’un terrorisme durable, à l’image de plusieurs précédents européens au XXe siècle. À travers les exemples de la Macédoine austro-hongroise, de l’Irlande de 1921 ou de l’Allemagne d’après Versailles, on entrevoit les risques d’une paix imposée sur des plaies béantes.Macédoine : l’engrenage du nationalisme et l’attentat de Sarajevo

À la veille de la Première Guerre mondiale, les Balkans étaient déjà le théâtre d’une partition imposée. La Macédoine, arrachée à l’Empire ottoman, fut divisée entre la Serbie, la Grèce et la Bulgarie, sans consultation des populations concernées. Le ressentiment serbe, nourri par les humiliations et les luttes ethniques, donna naissance à des sociétés secrètes comme la Main noire, dont un membre, Gavrilo Princip, assassina l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo en 1914. Ce geste, fruit d’une jeunesse radicalisée dans un climat de dépossession nationale, mit le feu aux poudres d’une Europe déjà instable. Une partition mal vécue peut ainsi engendrer un terrorisme de vengeance, nourri par le sentiment d’injustice historique.

Irlande : de la partition à la lutte armée

En 1921, le traité anglo-irlandais donna naissance à l’État libre d’Irlande tout en maintenant l’Irlande du Nord sous souveraineté britannique. Cette partition, refusée par une large partie des nationalistes irlandais, engendra immédiatement une guerre civile, puis, des décennies plus tard, la longue lutte de l’IRA. Les républicains, s’estimant trahis par une solution incomplète, passèrent à l’action directe. L’Irlande devint ainsi un laboratoire du terrorisme européen du XXe siècle, où la mémoire blessée, la religion et la géographie alimentèrent un cycle de violences.

Allemagne : humiliation, radicalisation et revanche

Le traité de Versailles de 1919 priva l’Allemagne de territoires, imposa des réparations jugées humiliantes et attribua la responsabilité du conflit au seul Reich. Cette paix imposée, ressentie comme un diktat, engendra une profonde frustration nationale. La République de Weimar, née dans la contrainte, ne parvint pas à contenir les passions. Dans ce vide identitaire et économique, le nationalisme extrême prospéra. Hitler sut canaliser les blessures territoriales en une idéologie génocidaire.

Ukraine : vers un scénario à haut risque ?

Dans ce contexte historique, la proposition d’une partition de l’Ukraine — notamment en cédant le Donbass et la Crimée à la Russie — apparaît périlleuse. Elle acterait une victoire militaire par la force, sans dialogue ni justice, au mépris du droit international. Nombre d’Ukrainiens déplacés ou endeuillés y verraient une trahison. Les jeunes générations, marquées par l’invasion, pourraient basculer dans une radicalité nationaliste, refusant de reconnaître cette frontière imposée. Le risque de groupes clandestins, opérant des attentats en Crimée ou à Moscou, serait réel.À cela s’ajoute le facteur transnational. Une partition imposée pourrait créer un précédent déstabilisateur en Moldavie (Transnistrie), en Géorgie (Ossétie du Sud, Abkhazie) ou même en Bosnie. L’idée que la guerre puisse permettre des gains territoriaux consacre un retour à la loi du plus fort. Or, dans l’histoire européenne, ce genre de « solutions » n’a jamais permis une paix durable, mais souvent engendré des décennies de ressentiment

.Le piège du court terme

La tentation d’une « paix rapide » par la partition risque de produire l’inverse : un conflit gelé mais inflammable, un nationalisme ukrainien humilié et, à terme, une génération prête à en découdre. Comme à Sarajevo, à Belfast ou à Munich, ce ne sont pas les armées qui rallument la guerre, mais des jeunes hommes désespérés, persuadés que la nation leur a été volée.Alors que la planète brûle, que les glaciers fondent et que des millions d’humains sont déjà déplacés par le climat, l’humanité s’enferme dans ses vieilles frontières comme on ferme les yeux sur un précipice. Plutôt que de s’unir pour faire face à la seule guerre qui vaille désormais — celle contre l’effondrement écologique — elle répète les erreurs du passé : partitions bâclées, humiliations collectives, colmatages politiques à courte vue. Le spectre du nationalisme, loin d’être exorcisé, revient hanter un continent malade de son histoire. À vouloir acheter la paix par la soumission, à troquer la justice contre l’illusion de la stabilité, on sème les graines d’un terrorisme de demain. Ce ne sont pas seulement des lignes sur des cartes qui sont en jeu, mais notre capacité à apprendre, ensemble, à survivre. Si l’Europe ne tire pas les leçons de ses propres blessures, elle risque non seulement de perdre l’Ukraine, mais son âme. Et, avec elle, l’espoir d’un monde uni face à l’abîme.

.GXC

illustration : D.R