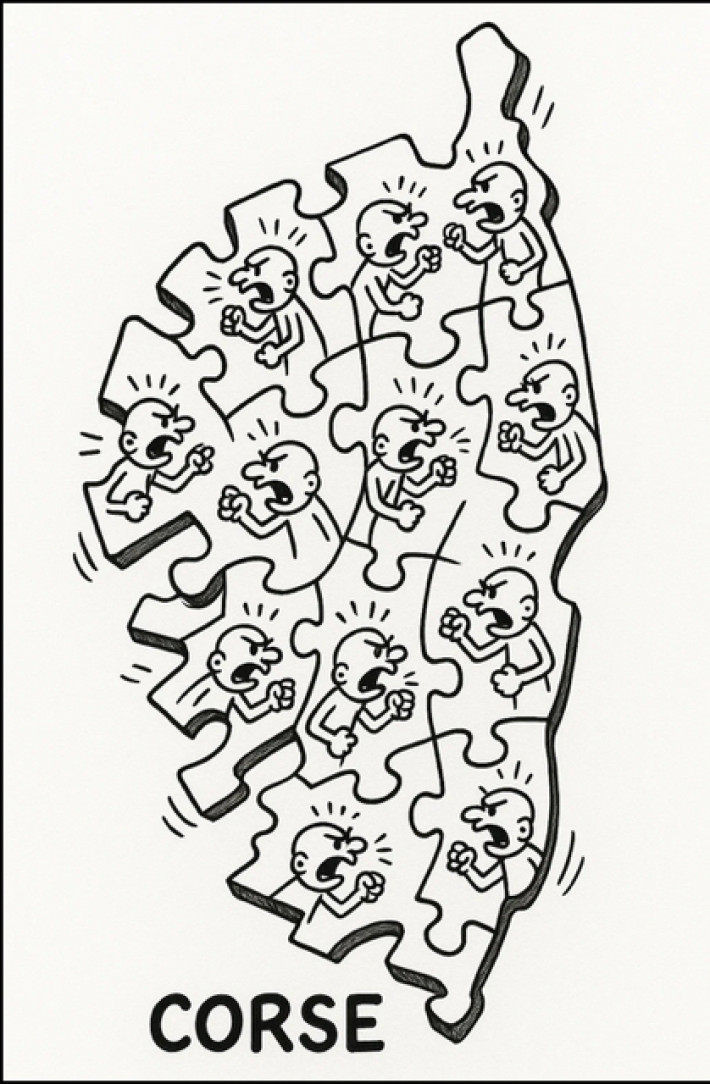

Corse : championne de France des associations… et du morcellement

La Corse détient un record discret, mais révélateur : avec plus de 40 associations pour 1 000 habitants,

Corse : championne de France des associations… et du morcellement

La Corse détient un record discret, mais révélateur : avec plus de 40 associations pour 1 000 habitants, elle est la région la plus « associative » de France. Ce chiffre, en apparence flatteur, pourrait témoigner d’un tissu social extraordinairement vivant. Mais il révèle aussi, en creux, une profonde désunion, un défaut de coordination, et une forme de soulagement pour un État souvent absent.Une densité bien au-dessus de la moyenne

Selon les dernières données officielles, l’île compte plus de 14 500 associations pour 360 000 habitants, soit un ratio de 40,4 pour 1 000. À titre de comparaison, la Bretagne — réputée elle aussi pour sa vie associative — plafonne à 33,3 pour 1 000, et la moyenne nationale tourne autour de 30. Tous les domaines sont concernés : sport, culture, langue corse, chasse, patrimoine, santé… Mais c’est dans l’environnement que l’exemple est le plus éclairant.

Le cas révélateur de l’environnement

En janvier 2024, la DREAL recensait 14 associations environnementales agréées en Corse. Un chiffre modeste, mais derrière lequel se cache une réalité complexe : plusieurs de ces structures agissent sur les mêmes zones géographiques, défendent les mêmes causes, et pourtant n’œuvrent pas ensemble. Rivalités de personnes, désaccords de méthode, luttes d’influence : à la moindre divergence, on crée une nouvelle entité. Dans certaines microrégions, deux ou trois associations poursuivent la même mission sans jamais coopérer.

Un phénomène généralisé

Ce phénomène ne touche pas que l’écologie. Il est récurrent dans les secteurs culturels, patrimoniaux ou linguistiques. À chaque désaccord surgit un nouveau collectif. Résultat : un empilement de sigles, de petits groupes sous-dotés, souvent en compétition, parfois en conflit ouvert.

L’État et le confort du désordre

L’État, lui, s’en accommode fort bien. Face à cette pluralité d’interlocuteurs, il peut temporiser, reporter, éviter de trancher. Deux associations se contredisent sur un projet ? L’administration attend que l’orage passe. Cette cacophonie permet de ne rien faire, sans jamais avoir tort. La désunion fragilise les revendications, et rend le pouvoir confortable.

Une culture de l’initiative, sans coordination

Cette dispersion reflète une double réalité insulaire. D’un côté, une tradition d’initiative locale, un attachement viscéral aux causes communes. De l’autre, une incapacité chronique à fédérer, nourrie par le repli, les orgueils et la peur du leadership. Le tissu associatif corse agit avec courage souvent seul, mais aussi chacun dans son coin.

Une force affaiblie par l’émiettement

Il faut saluer l’énergie des bénévoles. Mais il faut aussi constater que l’abondance des associations ne garantit pas leur puissance collective. Le pluralisme devient parfois un frein à l’action. Et dans une île où les urgences sont multiples, ce morcellement devient un luxe que la société corse ne peut plus toujours se permettre.

Une profusion désorganisée

Ce foisonnement associatif pourrait être une richesse s’il s’accompagnait d’un minimum de coordination. Mais dans les faits, rares sont les plateformes de dialogue, les fédérations, ou les instances collectives permettant de mutualiser les ressources et les actions. Chacun travaille dans son périmètre, parfois sans savoir qu’un voisin mène une initiative similaire. Cette absence de mise en réseau est l’un des grands paradoxes de l’engagement insulaire qui, de ce fait, échoue à provoquer des manifestations massives de citoyens.

Subventions, un levier mal utilisé

Les pouvoirs publics pourraient pourtant inciter à cette structuration. Mais la politique de subvention, loin de favoriser l’union, entretient souvent la dispersion. Les aides sont distribuées à l’unité, au projet, sans exigence de synergie. Ce saupoudrage, bien qu’utile localement, empêche l’émergence d’initiatives d’envergure. En encourageant des dizaines de micro-projets au lieu de soutenir des coalitions solides, l’État désarme la société civile autant qu’il la finance.

Retrouver la force du collectif

Il existe pourtant des exemples d’initiatives rassemblées qui fonctionnent. Certaines coordinations locales sur la langue corse, la jeunesse ou le sport ont montré que l’union permet une meilleure visibilité et une plus grande efficacité. Les associations de défense de la nature ont souvent montré une réelle efficacité, mais néanmoins très parcellaire. Leurs choix de cibles au coup par coup restent souvent celui d’une sélection dont les critères sont mystérieux d’autant que l’État se défausse en grande partie sur elles. Le défi est donc politique et culturel : accepter de partager la gouvernance, dépasser les antagonismes anciens, et repenser l’association non comme un bastion, mais comme un vecteur commun, mais aussi ne pas se substituer à la nécessaire gouvernance étatique et obliger la puissance régalienne à remplir sa mission.

GXC

Illustration :Gxc