La lutte contre la malaria en Corse : un tournant décisif en 1943 avec l'arrivée des Américains

Longtemps considérée comme l’un des foyers les plus virulents du paludisme en Méditerranée,

La lutte contre la malaria en Corse : un tournant décisif en 1943 avec l’arrivée des Américains

Longtemps considérée comme l’un des foyers les plus virulents du paludisme en Méditerranée, la Corse a connu une transformation radicale de sa situation sanitaire à partir de 1943, grâce à l’intervention des forces américaines alliées. Cette année-là marque un tournant décisif dans la lutte contre une maladie qui avait, pendant des siècles, marqué les paysages physiques, sociaux et démographiques de l’île. On visionnera à ce propos l’excellent documentaire produit par FR3 : Corse : l’épopée d’une île.

Le paludisme en Corse avant 1943

Avant l’arrivée des troupes américaines, la Corse était en proie à une endémie paludéenne particulièrement virulente depuis l’Antiquité. L’environnement géographique de l’île – zones humides, rizières temporaires, marais côtiers et stagnations d’eau douce – favorisait la prolifération des moustiques du genre Anopheles, vecteurs du parasite Plasmodium. Le sud et l’est de l’île, notamment les régions de la plaine orientale, du Fiumorbu, de la Casinca et de la région d'Aléria, étaient particulièrement touchés. Chaque été, avec l'arrivée des chaleurs et des moustiques, le paludisme frappait les populations, causant de nombreux décès, de longues périodes de faiblesse, et contribuant au sous-développement chronique de ces régions. La malaria avait d’ailleurs découragé de nombreuses tentatives de colonisation encouragées par les Génois puis les Français notamment à Porto Vecchio et sur la côte orientale. Au XIXe siècle, le paludisme est identifié comme un facteur central du sous-développement corse. Il est à la fois une cause sanitaire, économique et démographique du déclin. Les autorités françaises prennent alors conscience qu’il faut agir.

Le Second Empire et la politique de bonification : l’exemple de Coti-Chiavari

Sous Napoléon III, l’idée d’une régénération de la Corse par l’aménagement du territoire gagne du terrain. L’État lance des programmes de colonisation agricole, de drainage et de repeuplement. C’est dans ce contexte que naît, en 1855, le pénitencier agricole de Coti-Chiavari, sur la côte ouest de l’île. Le but est double : isoler les condamnés dans un environnement insalubre pour les « réhabiliter par le travail », tout en tentant de reconquérir des terres malades. C’est là qu’est expérimentée, à grande échelle, la plantation d’eucalyptus. Introduit d’Australie, cet arbre est alors considéré comme un remède miracle contre les fièvres : ses racines puissantes assèchent les sols, et l’on croit à l’époque que son parfum a des vertus purifiantes. À Coti-Chiavari, des centaines d’hectares sont reboisés avec des eucalyptus globulus, mais aussi des acacias et des pins maritimes. Cette entreprise, étendue ensuite à d’autres régions (la plaine d’Aléria, la vallée du Taravu, la région de Porto-Vecchio), transforme peu à peu le paysage corse. Les eucalyptus deviennent un emblème de cette lutte pré-moderne contre le paludisme. Ils bordent les routes, les hôpitaux, les écoles. Certains subsistent encore aujourd’hui, comme des témoins d’une époque où la médecine et la botanique étaient encore empreintes de croyances semi-scientifiques.

Les tentatives de la IIIe République

Les autorités françaises tentent, dès la fin du XIXe siècle, de prendre des mesures contre le paludisme, en s’inspirant notamment des travaux de Laveran (prix Nobel en 1907) et de Ross. Des campagnes de drainage, des distributions de quinine et des campagnes d’information avaient été lancées, mais elles restaient ponctuelles, mal coordonnées et souvent inefficaces. L’insuffisance de moyens, la pauvreté des populations rurales, l’éloignement de l’administration centrale et l’hostilité à l’autorité sanitaire rendaient toute lutte systématique difficile.

L’arrivée des Américains en 1943

En novembre 1942, les Alliés lancent l’opération Torch en Afrique du Nord. Quelques mois plus tard, en septembre 1943, la Corse devient le premier département français métropolitain libéré. La 1re Division française libre débarque en Corse avec l’appui logistique et militaire des troupes américaines. Très rapidement, les Américains comprennent que la lutte contre le paludisme est un enjeu militaire autant que sanitaire. Les marécages insalubres de la côte orientale constituent une menace directe pour les troupes. Les soldats américains sont exposés à la maladie et l’efficacité de la présence militaire pourrait être compromise par les fièvres tropicales. C’est dans ce contexte que les forces américaines, notamment à travers leurs unités médicales, déjà engagées sur le front du Pacifique, vont entamer une véritable campagne de santé publique, appuyée par des moyens techniques et scientifiques sans précédent dans l’histoire insulaire. Mais cette fois, les moyens sont colossaux, et la méthode révolutionnaire. Les services sanitaires américains déclenchent une vaste opération de désinsectisation.

Un laboratoire sanitaire

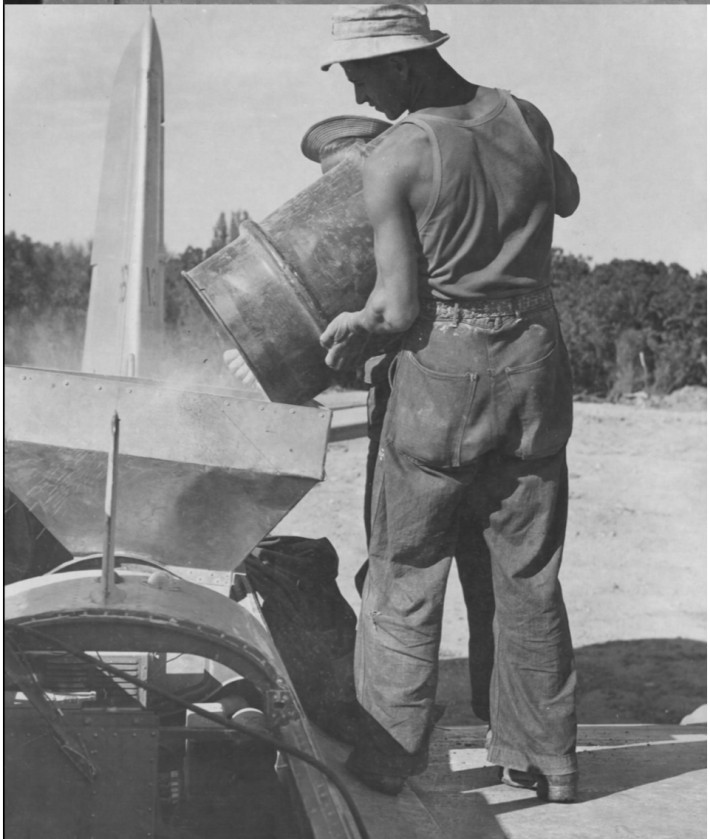

Ceux-ci, avec l'appui de l’Office of Malaria Control in War Areas (OMCWA), et les services médicaux militaires, mettent en place dès 1943 un programme massif de désinsectisation. Deux éléments-clés vont radicalement changer la donne : l’introduction de pulvérisations massives de DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) et une cartographie précise des zones à risque. Le DDT, développé en Suisse dans les années 1930 mais utilisé à grande échelle pour la première fois par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, se révèle d’une efficacité redoutable contre les moustiques. En quelques mois, des équipes sont formées, des stocks sont acheminés, et des opérations sont menées village par village, marais par marais. Les murs des habitations sont pulvérisés, les points d’eau stagnants sont traités, les moustiquaires sont distribuées dans les hôpitaux et les camps.

Parallèlement, les travaux de drainage sont accélérés. Les rivières sont recalibrées, les zones marécageuses sont comblées ou rendues à l’agriculture grâce à des techniques de modernisation hydraulique. On observe également une implication directe de la population, encadrée par les services sanitaires et les autorités militaires.

Une coopération inédite entre les Alliés, la Résistance et les autorités corses

La campagne antipaludique bénéficie aussi d’une rare conjonction de volontés. D’un côté, les Américains apportent les moyens matériels, techniques et scientifiques. De l’autre, la Résistance corse, renforcée par le ralliement de nombreuses communes aux Forces françaises libres, fournit des cadres administratifs et logistiques fiables. Les anciens maquisards deviennent des relais pour organiser la désinsectisation des villages, coordonner les campagnes d’éducation sanitaire et faciliter l’action des services médicaux. Les médecins corses, jusque-là isolés, trouvent dans cette coopération une nouvelle légitimité. Le docteur Ignace Peretti, installé dans la plaine orientale, évoquera dans ses mémoires « une révolution sanitaire en uniforme kaki ». Les infirmiers et médecins militaires américains forment leurs homologues locaux à l’usage du DDT, à l’épidémiologie de terrain, à la prophylaxie.

Résultats spectaculaires et fin de l’endémie

Les effets de cette campagne sont immédiats et spectaculaires. Dès 1944, les cas de paludisme baissent de manière drastique dans les zones traitées. En 1945, la morbidité chute de plus de 80 %. En moins de cinq ans, la Corse, considérée pendant des siècles comme une terre maudite par le paludisme, est quasiment débarrassée de la maladie. En 1953, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) confirme l’éradication du paludisme autochtone en Corse. Des campagnes de surveillance seront néanmoins maintenues pendant plusieurs décennies, notamment dans les années 1970, en raison des flux migratoires et du retour possible du moustique vecteur avec le réchauffement climatique. Mais la grande peur des fièvres d’été a disparu des esprits corses.

Héritage et mémoire

L’éradication du paludisme en Corse constitue l’un des plus grands succès de santé publique du XXe siècle en France. Elle est à mettre au crédit d’une conjonction historique rare : l’impératif militaire allié, l’efficacité scientifique américaine, et l’adhésion de la population insulaire. Cette victoire a permis le développement agricole de la plaine orientale, la transformation de zones autrefois insalubres en vergers, vignobles, et plus tard en sites touristiques. Mais les jeunes générations ignorent souvent que leurs arrière-grands-parents vivaient au rythme des fièvres, des moustiquaires et des distributions de quinine.

La lutte antipaludique en Corse ne fut pas seulement une affaire de santé publique : elle marque aussi l’entrée de l’île dans la modernité sanitaire, dans un contexte où la guerre a, paradoxalement, ouvert la voie à la vie. L’éradication du paludisme a un effet bouleversant sur le développement agricole. Les terres jusqu’alors délaissées ou dangereuses peuvent enfin être valorisées. L’après-guerre voit l’essor des coopératives agricoles, la plantation intensive de vignes, de clémentiniers, d’oliviers.

Héritage et mémoire

Aujourd’hui, peu de Corses se souviennent que leur île a été, il y a un siècle, ravagée chaque été par une maladie tropicale. Les eucalyptus qui bordent encore certaines routes, les noms évocateurs de lieux autrefois occupés par des étangs où pullulaient les moustiques, les vestiges du pénitencier de Coti-Chiavari rappellent que la victoire contre le paludisme ne fut ni rapide, ni simple. Elle fut le fruit d’un long effort : botanique, administratif, militaire, humain.

La lutte antipaludique en Corse est une page exemplaire de la transition sanitaire d’un territoire rural vers la modernité. Une lutte commencée avec des eucalyptus sous l’Empire, achevée par des pulvérisations de DDT sous la bannière étoilée.

GXC

Photo: Ouvrage USS Corsica