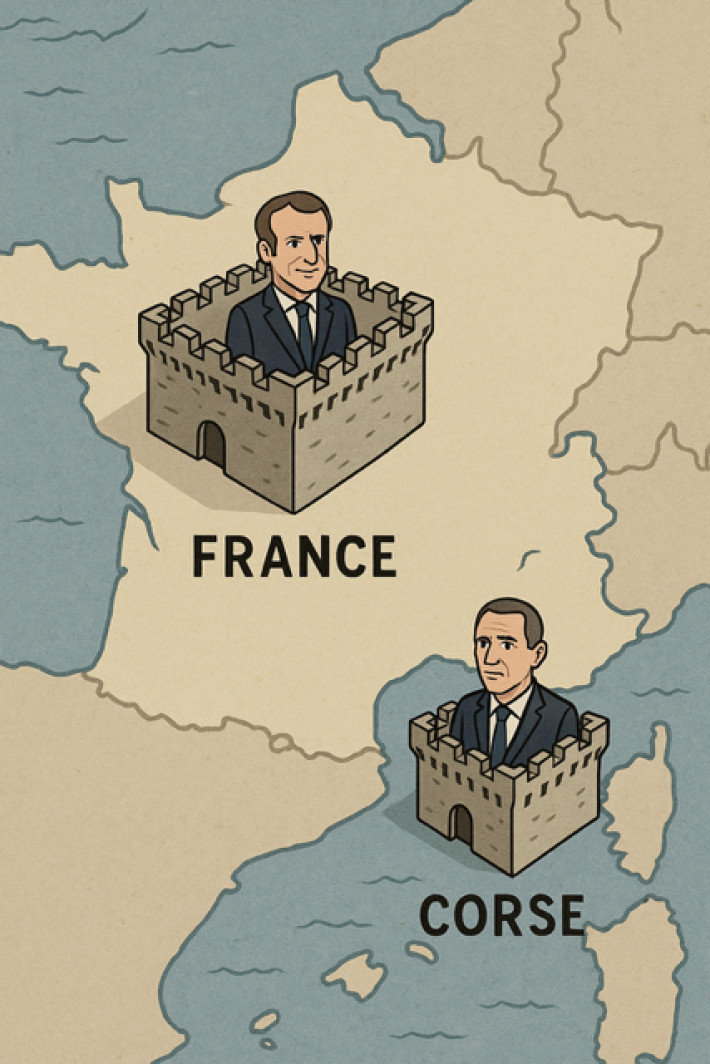

Municipales en Corse : la collectivité unique a-t-elle recentralisé l'île ?

Avant même de parler listes et têtes d'affiche, il faut poser l'incertitude qui bouscule toute lecture locale

Municipales en Corse : la collectivité unique a-t-elle recentralisé l’île ?

Avant même de parler listes et têtes d’affiche, il faut poser l’incertitude qui bouscule toute lecture locale : nul ne sait si une dissolution provoquera des élections législatives avant les municipales. Un scrutin national intercalé rebattrait les cartes, réorganiserait les coalitions, rigidifierait certains clivages (notamment sur la sécurité et l’immigration) et capterait l’attention médiatique, au risque de confondre enjeux de proximité et réflexes nationaux. Autrement dit, toute prospective municipale doit être écrite au crayon, avec une gomme à portée de main.

La promesse de la collectivité unique : cohérence, puissance, lisibilité

Depuis la fusion en une Collectivité de Corse, l’argument central était limpide : réunir les compétences régionales et départementales pour planifier à l’échelle de l’île, gagner en vitesse d’exécution, mieux négocier avec l’État et l’Europe, mettre fin aux doublons et parvenir à des économies d’échelle importantes. Sur le papier, les atouts sont réels : une stratégie unique d’aménagement (ports, routes, mobilités, foncier), des politiques transversales (logement des actifs, formation, transition énergétique) et un rapport de force institutionnel renforcé. À Ajaccio, à Bastia comme dans les microrégions, beaucoup d’élus reconnaissent que l’ « effet taille » a parfois clarifié les circuits et sécurisé des financements. A l’inverse, peu à peu la Corse s’enfonce dans le piège de la dette d’autant plus angoissant que l’État va vraisemblablement se montrer moins généreux sur les dotations, que la continuité territoriale va coûter plus cher et que la crise économique mondiale renchérit le coût des travaux en tous genres. En un mot, il va falloir faire mieux avec moins, exercice dans lequel les différentes majorités corses n’ont jamais excellé.

Le revers : un « centralisme insulaire » ?

Mais la même force peut se transformer en rigidité. La CdC concentre décisions, ingénierie et arbitrages budgétaires. Elle produit des schémas macro (urbanisme, transports, déchets, énergie) dont la mise en œuvre retombe ensuite sur des intercommunalités inégalement armées et sur des communes qui n’ont ni les effectifs techniques, ni la surface financière pour suivre le tempo. De Corte à la Balagne, du Sartenais au Cap, la critique revient : la collectivité unique a parfois déplacé le centre de gravité sans rapprocher la décision du citoyen. Les maires parlent de délais, de procédures, de priorités fixées « en haut », tandis que les habitants ne perçoivent pas toujours le bénéfice concret dans leur quartier, leur village, leur hameau.

Intercommunalités : amortisseurs ou simples courroies de transmission ?

Dans la pratique, l’échelon décisif de l’eau, de l’assainissement, des déchets et d’une part des mobilités, ce sont les intercommunalités. Or leur capacité varie fortement entre Ajaccio (CAPA) et Bastia (CAB), Porto-Vecchio, Balagne ou Plaine orientale. Lorsque la CdC impulse mais que l’agglo n’absorbe pas (ingénierie, régie, maîtrise d’ouvrage), le système cale et l’usager ne retient qu’une chose : « ça n’avance pas ». La collectivité unique n’a donc pas vocation à tout faire ; elle réussit quand elle co-gouverne avec des agglos solides, des syndicats techniques crédibles et des communes écoutées. À défaut, on assiste à une recentralisation de fait : la périphérie attend, le centre tranche.

Ajaccio, Bastia et les périphéries : la géographie du pouvoir

Ajaccio concentre l’exécutif et une large partie de l’appareil administratif ; Bastia, une part significative des fonctions économiques et portuaires. Cette bipolaire oblige la CdC à un numéro d’équilibriste : arbitrer entre deux pôles urbains tout en répondant aux bassins de vie périphériques (Grand Sud, Balagne, Plaine orientale, Niolu, Cap Corse). Quand l’arbitrage est perçu comme trop ajaccien, Bastia et le nord se crispent ; quand l’effort paraît trop bastiais, la rive sud grince ; quand l’un et l’autre sont servis, la périphérie a le sentiment d’être la variable d’ajustement et l’extrême sud d’être ignoré. Ce jeu d’équilibre sera au cœur des municipales : les électeurs ne jugeront pas une doctrine, mais la capacité à faire atterrir des politiques publiques là où ils vivent.

Ce que révèlent les cas communaux

À L’Île-Rousse, les débats sur densification, stationnement, cherté foncière traduisent une demande de méthode plus que d’idéologie. À Porto-Vecchio, la valeur cardinale s’appelle coopération : sans pacte intercommunal stable, l’assainissement et les écoles n’avancent pas. À Aléria, l’électeur évalue la crédibilité d’exécution sur l’eau, la RN198, l’agriculture. À Sartène, il faut un récit de bassin de vie qui tienne ensemble la ville haute et les périphéries. À Bastia, l’enjeu dépasse la mairie : l’agglo et la relation à la CdC pèsent autant que le programme. Dans chaque cas, on voit la même équation : si la collectivité unique fixe le cap, il faut des relais locaux puissants pour convertir la stratégie en services rendus.

Nationalistes unis ou désunis : une variable qui change l’architecture

La CdC est née et a été gouvernée dans un contexte où le mouvement nationaliste s’est imposé comme force centrale. Unis, les nationalistes donnent une cohérence verticale (CdC → agglos → communes) qui peut accélérer des projets et sécuriser des votes de second tour. Désunis, ils transforment la CdC en arène de veto croisés ; les intercommunalités deviennent des lieux de compensation et les communes reprennent des libertés, au prix d’alliances plus opportunistes.

• À Ajaccio, une union nationaliste crédible peut forcer la triangulaire et peser sur la CAPA ; divisée, elle redonne un avantage net au centre-droit.

• À Bastia, l’unité verrouille l’initiative et oblige les adversaires à des coalitions coûteuses ; la division ouvre la voie à des recompositions gauche/centre ou à des listes civiques.

• À Porto-Vecchio, l’union autour du sortant stabilise l’interco ; la division re-personnalise le duel et rend les reports incertains.

• Autrement dit, l’unité n’est pas un simple additionneur de voix : c’est un multiplicateur institutionnel qui conditionne la lisibilité des politiques et la stabilité des majorités à tous les étages.

•

La vraie question démocratique : qui décide, où et comment ?

La collectivité unique n’est ni une panacée ni un échec par essence. Elle a apporté de la puissance d’arbitrage et des capacités de négociation utiles. Mais elle a aussi mis au jour un risque : la tentation d’un jacobinisme insulaire, où l’on planifie bien mais où l’on met en œuvre loin aggravée par la tendance à la procrastination de l’Exécutif. La réponse n’est pas de détricoter l’édifice ; elle consiste à réarmer les échelons d’exécution et de contrôle citoyen :

– des contrats de territoire réellement coproduits avec les agglos et les communes, assortis d’un calendrier public ;

– une ingénierie mutualisée (eau, déchets, mobilités, habitat) accessible aux petites communes ;

– des tableaux d’avancement trimestriels, simples et comparables, publiés pour chaque bassin de vie ;

– des budgets participatifs ciblés (petite voirie, espaces publics, écoles) pour reconnecter le citoyen au résultat.

Pour les municipales : comment trancher l’équation du centre et de la périphérie ?

Les listes qui gagneront ne promettront pas « tout pour tous ». Elles diront où va l’argent rare, qui gouverne quoi à l’interco, quand chaque projet sort de terre, et comment la commune peut contester ou ajuster une décision de la CdC. Elles s’engageront sur trois livrables mesurables en 24 mois (eau/assainissement, logement des actifs, mobilités du quotidien), et elles publieront les écarts entre promesses et réalisations. Dans ce cadre, la collectivité unique devient un atout — parce qu’elle donne des moyens — plutôt qu’un carcan — parce qu’elle accepte de partager la main.

A-t-on gagné avec la collectivité unique ?

La Corse a gagné en stratégie et en poids institutionnel ; elle risque de perdre en proximité si la périphérie reste spectatrice et si l’exécutif continue de ne pas parvenir à trancher dans des domaines aussi essentiels que le transport ou les déchets. La question des municipales n’est donc pas « pour ou contre la CdC », mais « quelle CdC pour quelles communes ». Si un scrutin législatif venait s’intercaler, il brouillerait les signaux sans résoudre l’équation. La clé, ici et maintenant, tient en trois mots : coalitions stables, exécution locale, reddition de comptes. À ces conditions, la collectivité unique cessera d’être perçue comme un centre lointain et deviendra ce qu’elle aurait toujours dû être : la force d’appoint d’une démocratie de proximité.

Louis LEONI

illustrations : DR