L’eau en Corse : un diagnostic lucide et l’exemple sarde

Les données qui suivent ne sont pas des impressions vagues ni des slogans partisans.

L’eau en Corse : un diagnostic lucide et l’exemple sarde

Les données qui suivent ne sont pas des impressions vagues ni des slogans partisans. Elles proviennent d’un exposé remarquablement lucide de Paul-Félix Benedetti, élu de Cor’In Fronte, devant l’Assemblée de Corse, ainsi que d’un article de Corse-Matin consacré aux fuites dans les réseaux de la Plaine orientale. Ensemble, elles dessinent une réalité incontournable : la Corse souffre moins d’un manque d’eau que d’un déficit de stockage et d’une incapacité à gérer rationnellement la ressource.Les cycles méditerranéens, une donnée immuable

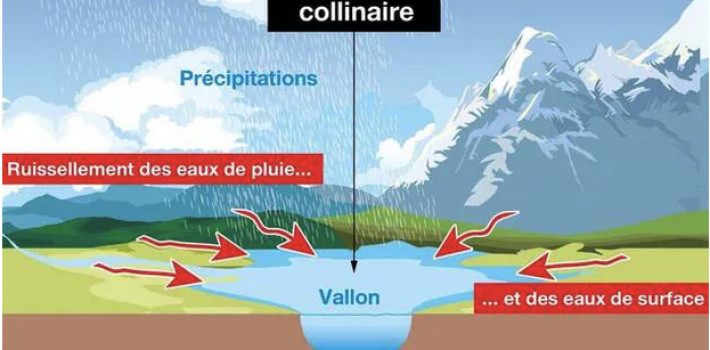

Depuis plus d’un siècle, les relevés pluviométriques racontent la même histoire. Le climat corse, comme celui de la Sardaigne, alterne de longues périodes sèches et de brusques excès. Sur une décennie, deux années sont très sèches, deux très humides, et six se situent dans la moyenne. Ces cycles méditerranéens sont constants, qu’on remonte aux archives des années 1910 ou qu’on observe aujourd’hui. La Corse n’est donc pas frappée d’un cataclysme inédit lié au réchauffement climatique ou une consommation inédite. Elle est confrontée à une donnée naturelle permanente : la pluie est abondante mais de plus en plus irrégulière, et tout dépend de la capacité à la capter et à la conserver. Par contre ce qui est vrai, c’est que les périodes de canicule sont plus nombreuses et plus chaude entraînant une évaporation plus rapide de l’eau.Le modèle sarde : rationalité et planification

La Sardaigne, la deuxième île de Méditerranée par la taille, la raréfaction des précipitations, conjuguée à l’élévation du niveau des mers, menace la disponibilité de l’eau douce. Pire encore, durant l’été 2021, des incendies ont ravagé 20 000 hectares, entraînant l’évacuation de 1 500 habitants et détruisant près de 90 % des oliveraies sur la commune de Cuglieri. Trois fois plus grande et 30 % moins arrosée que la Corse, elle a bâti dès les années 1960 un réseau cohérent de trente-sept barrages. Elle ne possède pas plus que la Corse d’eaux profondes. Aujourd’hui, elle stocke 1,8 milliard de mètres cubes, l’équivalent de plus de deux ans et demi de consommation. Un seul barrage du centre-nord, Coghinas, dépasse à lui seul 400 millions de mètres cubes, soit cinq fois la totalité des réserves corses.Une gouvernance limpide

Cette réussite repose sur une gouvernance limpide. L’ENAS gère les ouvrages et les aqueducs, Abbanoa assure la production et la distribution de l’eau potable, et l’EGAS fixe les règles du service. Tout est centralisé, coordonné et pensé à l’échelle de l’île. La digitalisation des réseaux, la gestion des pressions, la recherche active de fuites ont permis de réduire drastiquement les volumes prélevés. Depuis 2018, l’entreprise met au point un ambitieux plan d’investissement visant à réduire les déperditions de ses conduites et ses réservoirs. Mais il ne s’agit pas seulement ici de remplacer les conduites anciennes. Plus la pression dans le réseau de distribution est forte, plus les pertes d’eau liées aux ruptures ou aux fuites sont importantes. Les conduites peuvent parfois éclater parce que les variations de la pression provoquent une dilatation ou une contraction. Le réseau de distribution d’eau est surveillé dans son intégralité grâce aux technologies numériques, et bénéficie d’une analyse hydraulique détaillée, d’une gestion des pressions et d’une régulation d’air. En dix ans, la Sardaigne a économisé près de 50 millions de mètres cubes par simple modernisation, preuve que la rationalité et la planification valent parfois plus qu’une pluie providentielle.

La Corse : un retard structurel

La Corse, pourtant mieux arrosée, ne stocke que 80 millions de mètres cubes réellement mobilisables. Les barrages de Tolla et de Calacuccia, orientés vers l’hydroélectricité, n’apportent qu’une contribution limitée à l’eau potable. La distribution est éclatée entre de multiples régies, les responsabilités se superposent, et les logiques de vallée priment sur la vision d’ensemble.Dans l’extrême-sud, la fragilité est criante. Au printemps, les réserves de l’Ospedale et de Figari ne contenaient que sept millions de mètres cubes. En été, avec un déstockage moyen de 50 000 m³ par jour, l’essentiel est épuisé en quatre mois. La répétition de deux années sèches suffit à mettre le territoire en crise. Ce n’est pas la nature qui a changé, c’est l’équipement qui n’a pas suivi.

L’épreuve des fuites : l’exemple de la Plaine orientale

À ce déficit de stockage s’ajoute le problème des réseaux. La Cour des comptes a évalué à près de 30 millions de mètres cubes par an les pertes dans le secteur agricole, soit trois millions d’euros de manque à gagner pour l’Office hydraulique. Dans certaines communes, le rendement reste sous 50 %, bien en deçà des standards. À Porto-Vecchio, en 2022, sur 3,2 millions de mètres cubes mis en distribution, 677 000 se sont perdus, soit plus d’un tiers de la ressource.L’article de Corse-Matin sur la Plaine orientale illustre le potentiel d’action. Seize kilomètres de canalisations vétustes ont été remplacés pour 2,3 millions d’euros. Résultat immédiat : 40 % d’interventions en moins et des milliers de mètres cubes économisés. Cette eau « retrouvée » équivaut à une source nouvelle. Sans barrage ni retenue supplémentaire, un simple chantier a rendu tangible la possibilité de sécuriser l’avenir. Répétée à l’échelle de l’île, une telle politique redonnerait à la Corse des volumes considérables.

Des usages en mutation

Les besoins eux-mêmes ont changé. L’agriculture, pourtant consommatrice — chaque hectare exige environ 4 000 m³ par an — n’est plus la principale cause de tension. Aujourd’hui, en été, 60 % de la consommation est domestique. Villas, piscines, arrosages privés pèsent davantage que les champs. La spéculation immobilière est devenue une spéculation sur l’eau. Or les investissements prévus — deux ou trois millions de mètres cubes supplémentaires — ne compensent pas ces pressions nouvelles. Dans l’extrême-sud, deux millions de plus suffiraient à peine à effacer le déficit d’un seul été. Ce n’est pas une stratégie, c’est un replâtrage.Quelle responsabilité collective ?

L’opposition entre les deux îles est saisissante. La Sardaigne, moins dotée par la nature, a choisi d’investir, de planifier, de gérer. Pour financer son plan d’investissement, Abbanoa a sollicité la Banque européenne d’investissement. Le prêt d’un montant maximal de 200 millions d’euros a été signé en 2019 et bénéficie d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les coûts du projet sont également financés par une contribution au titre des Fonds structurels et d’investissement européens.La Corse, mieux arrosée, laisse filer l’eau vers la mer, comptant sur des pluies toujours espérées et sur des aides publiques qui venaient combler les manques. Les torrents descendent, les réseaux fuient, les barrages sont trop petits. Chaque été, l’île retient son souffle, espérant l’orage salvateur. La question n’est plus de savoir si l’eau viendra à manquer, mais de décider quand et comment rattraper le retard. Les routes, les équipements secondaires ne sauveront pas un territoire sans eau. L’urgence est de multiplier les retenues stratégiques, d’interconnecter les vallées, de moderniser les réseaux et de considérer l’eau comme l’infrastructure première. La Sardaigne a montré qu’il était possible de transformer une contrainte en force. La Corse doit s’y résoudre.

Qu’est-ce qu’on attend pour entamer une démarche similaire ?

Reste une interrogation plus profonde, presque existentielle. La Corse, à force d’être gâtée par la nature et régulièrement secourue par l’État, n’est-elle pas devenue une sorte de « poussah paresseux », habituée à attendre qu’on pallie ses difficultés ? Dans la nature, les espèces ne survivent que grâce à l’adaptation née des contraintes. Les épreuves forgent la résilience. Faut-il que l’île touche le fond pour qu’enfin elle tente de remonter ? Peut-être n’y aura-t-il de véritable sursaut qu’au moment où la pénurie, brutale et inéluctable, rappellera à chacun que sans eau, il n’y a ni vie, ni économie, ni avenir. Grâce à une planification judicieuse et rigoureuse la Sardaigne est passée d’une logique d’intervention ponctuelle à une amélioration planifiée du service. Les graves problèmes d’approvisionnement en eau auxquels était confrontée la population appartiennent désormais au passé. Qu’est-ce que la Corse attend pour marcher dans ces traces ?Pierre Leoni

Photos : D.R