Sarkozy condamné : un verdict contesté et une société fragilisée

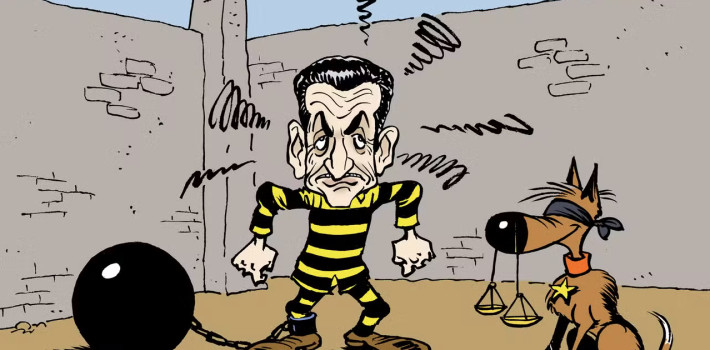

La condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison dont trois ferme, assortie d’un mandat de dépôt immédiat, a bouleversé la vie politique française.

Sarkozy condamné : un verdict contesté et une société fragilisée

La condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison dont trois ferme, assortie d’un mandat de dépôt immédiat, a bouleversé la vie politique française. Jamais un ancien président n’avait été menacé d’incarcération. L’affaire, liée aux financements libyens de 2007, dépasse de loin le seul cadre judiciaire : elle touche au cœur de la République et ravive des fractures profondes entre citoyens, magistrats et responsables politiques.

Un jugement incompréhensible et contradictoire

Dès l’annonce, les critiques se sont multipliées. Comment comprendre un verdict qui, tout en reconnaissant l’effondrement d’une grande partie de l’accusation, prononce une peine d’une sévérité extrême ? Les attendus du jugement, qualifiés d’illisibles, s’entrechoquent et laissent une impression d’édifice branlant. Ces contradictions nourrissent le sentiment d’un procès biaisé, truffé de zones d’ombre. Pour l’opinion, ce caractère incompréhensible ne fait qu’ajouter au désordre ambiant et jeter l’opprobre sur une justice déjà fragilisée.

La présidente du tribunal au centre des critiques

Un autre élément alimente le malaise : le rôle de la présidente du tribunal correctionnel qui aujourd’hui est victime d’inqualifiables menaces Connue pour ses prises de position contre certaines réformes portées par Nicolas Sarkozy lorsqu’il était chef de l’État, elle se retrouve soupçonnée de partialité. Peut-on juger sereinement un ancien président lorsque l’on a combattu ses projets quelques années plus tôt ? La Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé : il ne suffit pas que la justice soit rendue, encore faut-il qu’elle paraisse impartiale. L’apparence d’un conflit d’intérêts suffit à altérer la confiance, et c’est précisément ce soupçon qui pèse aujourd’hui sur le jugement.

Le paradoxe d’un verdict censé protéger la République

Les juges ont justifié la sévérité de la condamnation par le fait que les agissements supposés de l’ancien président auraient « abîmé la République » et mis en danger la probité de la vie publique. Or, l’effet produit est inverse : loin de restaurer la confiance, la décision accentue les fractures. En prétendant protéger l’État de droit, ce verdict devient un facteur de désordre. Dans un pays miné par le doute institutionnel, la sanction prononcée contre Nicolas Sarkozy n’apaise rien, elle avive les colères et alimente le soupçon d’un pouvoir judiciaire en roue libre.

Une défiance généralisée et une crise de régime

Ce contexte renforce une défiance déjà profonde. Selon le baromètre du Cevipof, trois quarts des Français considèrent les responsables politiques comme « plutôt corrompus », et seuls 44 % font confiance à la justice. Chaque procès de dirigeants devient un champ de bataille médiatique et symbolique. Les uns dénoncent l’impunité supposée des puissants, les autres un coup d’État judiciaire. La France paraît désormais engagée dans une véritable crise de régime, où la légitimité des institutions se dissout dans le ressentiment.

Une autoroute ouverte au Rassemblement national

Loin d’unir le pays, cette condamnation va vraisemblablement recomposer profondément le paysage politique. Dans un contexte de menaces extérieures, de tensions sociales, de défiance institutionnelle et de polarisation croissante, le RN peut se présenter comme le grand bénéficiaire. La décision qui devait marquer l’exemplarité républicaine ouvre en réalité un boulevard aux forces populistes. Si des élections législatives anticipées surviennent, comme beaucoup l’annoncent déjà, le RN pourrait capitaliser sur la colère ambiante et transformer ce procès en levier électoral. La République, fragilisée par ses contradictions, se retrouve à la merci d’un basculement historique avec à la clef un(e) futur(e) président(e) de la République RN.

L’État de droit en péril ?

Les défenseurs du verdict affirment qu’il prouve l’égalité devant la loi : un ancien président peut être condamné comme n’importe quel citoyen. Mais si la décision paraît contradictoire et marquée par des doutes sur l’impartialité, cette égalité se transforme en illusion. La sévérité affichée se retourne contre l’institution, accusée de brouiller son message. Au lieu d’incarner la rigueur républicaine, le tribunal donne l’image d’une justice hésitante, minée par ses propres contradictions. Dans un pays traversé par les populismes, cette situation offre un carburant puissant aux discours de défiance. Ce n’est plus seulement Nicolas Sarkozy qui est en cause, mais la crédibilité de la justice et, à travers elle, l’équilibre démocratique.

GXC

illustrations : D.R