Le baccalauréat vieillit mal

Le baccalauréat est l'objet de nombreuses interrogations et critiques.

Le baccalauréat vieillit mal

Le baccalauréat est l’objet de nombreuses interrogations et critiques. Parmi celles-ci dominent celles affirmant que le baccalauréat n’est plus ce qu’ont souhaité, en 1808, Napoléon 1er et, durant la deuxième moitié du XIXème siècle et jusqu’à la fin des années 1960, les grands bourgeois républicains et les masses populaires acquis à la méritocratie : la reconnaissance d’un réelle acquisition de connaissances, un passeport pour l’accession aux études supérieures, un niveau de l'escalier conduisant à l’excellence intellectuelle, à la compétence professionnelle, à la promotion sociale et à l’appartenance à l’élite de la Nation.

Les résultats 2025 du baccalauréat ont révélé que la Corse est sur le podium national de la réussite. Cette année l’Académie de Corse est sur la deuxième marche, la première étant occupée par l'académie de Rennes. Le taux de réussite insulaire est de 94,9 % (91,8% au niveau national), soit 2533 candidats admis sur 2702, soit 2,7 % admis de plus que l’an passé. 1674 mentions ont été attribuées.

Un taux « historique » de réussite au baccalauréat général - qui permet la poursuite d’études supérieures, principalement en université ou en classes préparatoires - a été atteint (98,1%, 96,4% au niveau national). Il convient d’ajouter que le classement des meilleurs lycées de France de l’année 2025 publié par le site éducatif L’Étudiant, indique que trois établissements insulaires figurent dans le top 10 des taux de réussite au baccalauréat devant de prestigieux établissements publics ou privés de l'Hexagone.

Le Lycée de Balagne (L’Isula), le Lycée polyvalent du Fium’Orbu et le Lycée Lætitia Bonaparte (Aiacciu) sont respectivement premier, quatrième et neuvième. Ils devancent notamment le lycée Henri IV (établissement public) et le collège Stanislas (établissement privé catholique sous contrat d'association avec l'État), étant tous deux réputés pour leur élitisme, pour avoir formé de nombreuses personnalités intellectuelles, politiques ou encore scientifiques, pour l’excellence de leurs projet éducatifs, de leurs résultats au baccalauréat, au concours général (concours destiné à récompenser chaque année les meilleurs élèves des classes de première et de terminale) et aux concours d'entrée aux grandes écoles.

C’est bien. C’est flatteur. Mais cela signifie-il que toutes et tous les lauréats (es) issus de nos trois lycées sont en mesure d’affronter et réussir des études supérieures, de briller par la connaissance et la culture, d’accéder demain à la réussite professionnelle et sociale ? Ces questions méritent d’être posées car le baccalauréat est l’objet de nombreuses interrogations et critiques. Parmi celles-ci dominent celles affirmant qu’il n’est plus ce qu’avaient souhaité, en 1808, Napoléon 1er et, durant la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu’à la fin des années 1960, les grands bourgeois républicains et les masses populaires acquis à la méritocratie : la reconnaissance d’un réelle acquisition de connaissances, un passeport pour l’accession aux études supérieures, un niveau de l'escalier conduisant à l’excellence intellectuelle, à la compétence professionnelle, à la promotion sociale et à l’appartenance à l’élite de la Nation.

Tendance à une sélection moins sévère

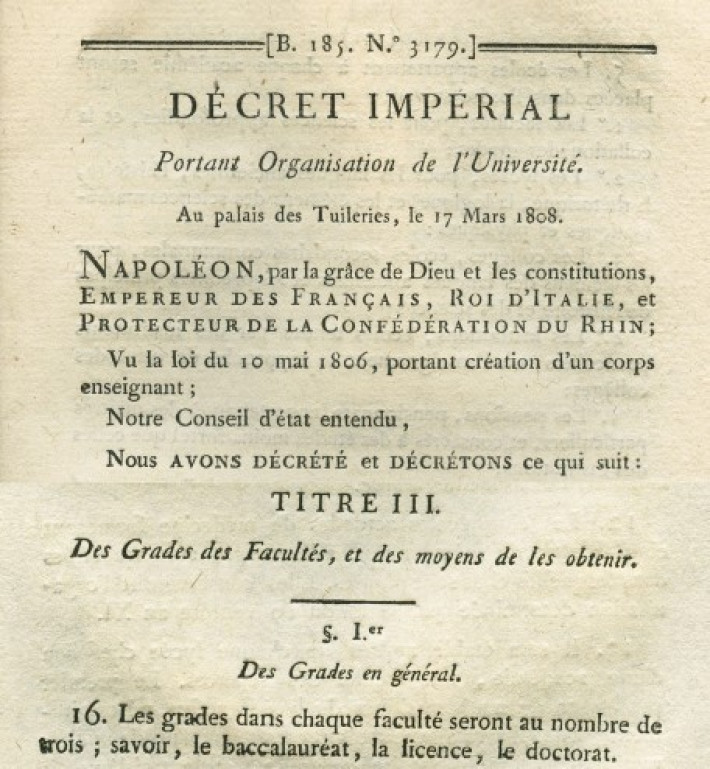

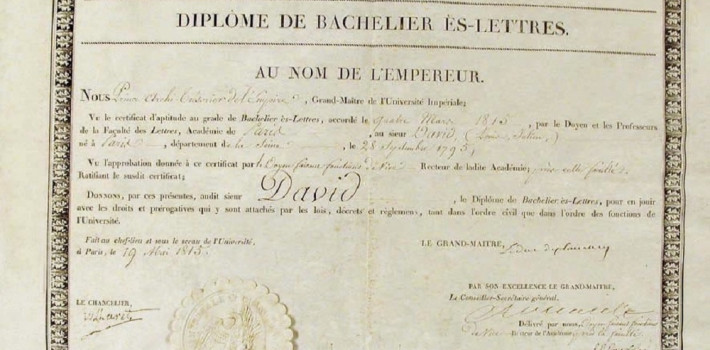

Napoléon 1er a d’abord imposé un contenu pédagogique plus étoffé et une plus grande discipline dans les internats, la création du lycée avec un proviseur, un censeur chargé de la discipline et un intendant (organisation qui subsiste aujourd’hui) et le rétablissement d’un enseignement supérieur (relance des facultés de Droit, de Théologie et de Médecine, création de la faculté de Sciences). Jugeant qu’il avait vocation d’apporter « les connaissances premières nécessaires à ceux qui sont appelés à remplir des fonctions publiques, à exercer des fonctions libérales ou à vivre dans les classes éclairées de la société », qu’il était incomplet et que la Révolution avait mis à mal les institutions religieuses qui le dispensaient, Napoléon 1er s’est aussi particulièrement intéressé à l’enseignement secondaire. Enfin, par décret du 17 mars 1808, il a créé le baccalauréat, diplôme qui devait à la fois sanctionner la fin des études secondaires, permettre d’accéder à l’université et contribuer à produire pour la Nation une élite administrative et politique.

En 1809, les 39 premiers candidats, tous issus de la haute bourgeoisie, ont été interrogés par un professeur de faculté sur les auteurs classiques. La première épreuve écrite, facultative, n’a été introduite qu’en 1830. Elle n’a été rendue obligatoire qu’en 1840 afin de de rendre plus difficile l’examen. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, le baccalauréat est devenu « le brevet de la bourgeoisie ».

En effet, il a autant été recherché pour sa valeur sociale, que pour sa qualité de diplôme validant une acquisition de connaissances. Avec les besoins de la Révolution industrielle en cadres formés notamment à la gestion de l’économie et à la production, malgré l’opposition de conservateurs attachés aux enseignements classiques, le baccalauréat a aussi validé des connaissances scientifiques et le nombre annuel de diplômés a considérablement augmenté (7000 en 1890, 37 000 en 1926). Il a cependant fallu attendre 1927 pour que les filles soient autorisées à passer l’épreuve ! Jusqu’à mai 1968, la démocratisation de l’obtention du baccalauréat n’a pas remis en cause le caractère très sélectif des épreuves permettant son obtention.

À partir de cette période, la tendance a été à une sélection moins sévère. Cette tendance est d’ailleurs quantifiable (en 1985, 30 % des élèves du secondaire ont obtenu le baccalauréat ; en 2013, un taux de réussite de 86,8 % a été atteint ; cette année, ce taux a été de 91,8%). Entre-temps, le baccalauréat a donné lieu à plusieurs réformes majeures, la dernière en date ayant été une grande importance attribuée au contrôle continu.

Ne vaut-il plus grand chose, ne sert-il plus à rien ?

Malgré la démocratisation de son obtention et le caractère moins sélectif des épreuves, le baccalauréat reste, pour la plupart des élèves et leurs familles, un diplôme empreint d’un certain prestige ainsi qu’un instrument important de certification des connaissances car son obtention qui valide les acquis de l’enseignement secondaire, ouvre droit à l’accès aux études supérieures.

Cependant, la réforme de 2019 instaurant une prise en compte importante du contrôle continu - 40 % de la note du baccalauréat est constitué des résultats obtenus en classe pendant les deux années du cycle terminal, dans les enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale - et le niveau de plus en plus élevé des taux de réussite font dire à certains acteurs du monde de l’enseignement que le baccalauréat est un examen qui ne vaut plus grand-chose. Et la place prise par Parcoursup les conforte dans cette opinion.

En effet, avec Parcoursup - plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur qui enregistre les vœux d’affectation de chaque candidat à l’inscription, candidats devant ensuite accepter ou décliner les propositions d’affectation au fur et à mesure qu'elles leur sont faites à partir, essentiellement, de rangs d’admission déterminés par les notes de contrôle continu elles aussi entrées dans la plateforme - il n’est pas interdit de penser que le baccalauréat, outre ne plus valoir grand-chose, ne sert plus à rien.

Du moins pour ce qui est d’être admis dans des filières très demandées (d’autant que cela avantage les élèves de certains établissements secondaire publics ou privés qui pratiquent une sélection sévère et disposent de moyens matériels et humains plus importants que la moyenne). Le baccalauréat vieillit mal. Élisabeth Borne, la ministre de l’Éducation, a semble-t-il conscience de la situation. En effet, elle a récemment annoncé l'envoi prochain d'une circulaire portant sur les consignes de correction du baccalauréat : « J'adresserai une instruction à la rentrée sur les consignes qui sont données aux correcteurs, c'est très important qu'on n'ait pas une suspicion sur le niveau du bac ». Pour l’intéressée, il est essentiel de « garantir » que le baccalauréat reflète « un niveau de compétences et de connaissances qu’il est nécessaire d’acquérir en terminale ». Par ailleurs, la ministre a affirmé avoir demandé à ses services de lui fournir des explications sur les raisons de la forte augmentation des taux de réussite, a assuré que les « consignes de bienveillance excessive » pouvant influencer les corrections ayant été mentionnée dans la presse, ne provenaient pas de son ministère, et a affirmé qu’il était crucial de ne pas donner le bac à tout le monde.

Alexandra Sereni

Photo décret impérial : Réseau Canopé, Musée national de l'Éducation, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/... diplôme : Réseau Canopé, Musée national de l'Éducation, CC0, https://commons.wikimedia.org/... Lycee Fesch : Journal de la Corse