Grande criminalité en Corse : au-delà des chiffres, le pouvoir invisible

Chaque année, les bilans sécuritaires s’ouvrent sur la même formule : « La Corse reste la région la plus meurtrière de France. »

Grande criminalité en Corse : au-delà des chiffres, le pouvoir invisible

Chaque année, les bilans sécuritaires s’ouvrent sur la même formule : « La Corse reste la région la plus meurtrière de France. » En 2024, 17 à 18 homicides ont été recensés, plus d’une dizaine déjà en 2025. Mais ces comparaisons sont un miroir déformant. Elles mettent sur le même plan des crimes sans lien : querelles familiales, règlements de compte, meurtres politiques, accidents de la vengeance. Comparer des quantités inégales, c’est oublier qu’en Corse, le nombre ne dit rien de la structure. Le chiffre est un indicateur de surface, pas de profondeur.

Réduire ce phénomène de grande criminalité qu’on désigne comme mafia à un décompte d’assassinats, c’est confondre symptôme et système. La mafia, c’est d’abord la relation entre l’argent, la politique et la peur, une mécanique invisible où le silence vaut parfois plus cher que la parole. L’île ne se mesure pas au nombre de morts, mais à la solidité de ses connivences.

Le crime organisé, bien plus qu’un bilan d’assassinats

On a longtemps hésité à employer le mot « mafia » pour la Corse, de peur de réduire la grande criminalité corse à un épiphénomène sicilien. La grande criminalité corse est unique. Elle possède ses spécificités qui renvoient à celle de la société insulaire. Ne pas le comprendre c’est se priver de moyens de la combattre. Mais la dialectique qui l’anime est la même : influence économique, interférences politiques, menaces implicites et redistribution opaque. Les circuits criminels s’invitent dans les affaires légales, les appels d’offres, la commande publique. Or, le volet politique — celui qui décide de l’argent, des marchés, du foncier — n’est jamais abordé en Corse sinon à un échelon infime.

La justice, lorsqu’elle frappe, le fait sur les tireurs, pas sur les donneurs d’ordres. On condamne ceux qui tuent, rarement ceux qui profitent. Ce déséquilibre est la grande constante de l’histoire judiciaire corse : une ombre protégée par la complexité des montages, des relations et des réseaux d’intérêts.

Les magistrats, souvent isolés, travaillent dans un climat de peur larvée. Une fois même l’un d’entre eux, le juge Métivier s’est vu refusé une protection qui aurait dû aller de soi parce qu’il avait mis les pieds là où il ne fallait pas. Les témoins se taisent, les familles s’enferment dans la dignité. La mère d’Antoine Francisci, lors du procès d’Aix-en-Provence en septembre, a eu ce geste bouleversant : elle a embrassé l’homme présenté comme le chef du groupe auquel appartenait son fils. Geste d’une humanité désarmante, mais aussi symbole tragique d’un territoire où les frontières du bien et du mal se brouillent à force de proximité.

Les succès judiciaires et le mystère des fortunes disparues

Les procès du Petit Bar ou de la Brise de Mer ont marqué une étape dans la reconnaissance du crime organisé. Des figures sont tombées, des peines lourdes ont été prononcées. Mais la question essentielle demeure : que sont devenus les biens mal acquis ? Hôtels, terrains, parts d’entreprises, investissements touristiques : tout ce patrimoine saisi semble s’être évaporé dans un brouillard administratif. Aucune autorité n’a publié le bilan des confiscations ni la trace de leur réaffectation.

Or, le seul moyen durable de frapper la criminalité organisée est de la priver de ses ressources. Tant que l’argent circule, l’influence subsiste. Les condamnations, sans traçabilité des fortunes, ressemblent à des victoires symboliques. Les réseaux changent de nom, mais pas de main.

Une justice qui avance à pas comptés

La lenteur judiciaire est devenue une seconde peine pour les victimes. Le procès de la tuerie de Silvareccio, survenue en 2013 dans la vallée du Golo, ne s’ouvrira qu’en 2025, douze ans après les faits. Douze années de silence, de deuil suspendu et de mémoire fragmentée. Cette inertie judiciaire traduit la difficulté chronique à juger la grande criminalité insulaire, entre manque de moyens, rotation rapide des magistrats et complexité des dossiers en bande organisée.

Chaque report creuse un peu plus le fossé entre justice et vérité. En Corse, le temps judiciaire semble obéir à une autre gravité : il s’étire, s’épuise, s’oublie. Quand le procès finit par s’ouvrir, la moitié des témoins se sont rétractés, les preuves se sont effilochées, la société a tourné la page.

Le pôle antimafia de Bastia : promesse ou mirage ?

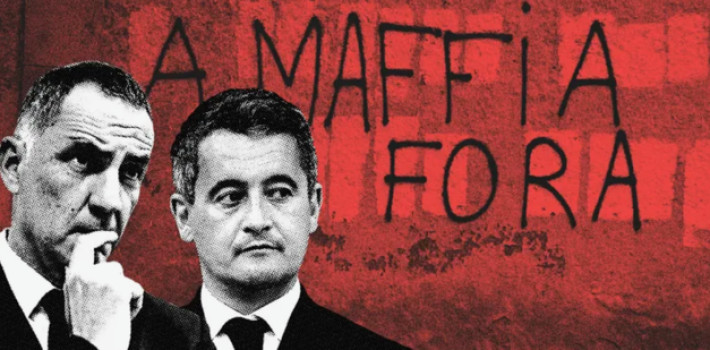

Annoncé en grande pompe par Gérald Darmanin, le pôle antimafia de Bastia devait incarner la riposte. Dix-sept magistrats, cinquante-sept agents, une structure pérenne chargée de concentrer les dossiers de criminalité organisée locale. Mais à trois mois de son entrée en fonction, le pôle ne fait pas recette. Peu de candidatures, des juges frileux, des moyens encore hypothétiques. Certains évoquent un lancement repoussé, d’autres un simple transfert de compétences symbolique.

Les magistrats parlent à voix basse d’un projet sans ancrage, d’une promesse sans bras. Le début officiel fixé à janvier 2026 pourrait n’être qu’un jalon administratif si le recrutement n’est pas finalisé. Le risque est celui d’un outil vide, créé pour rassurer plutôt que pour agir.

La Coordination antimafia : la société civile s’organise

Face à cette inertie, la société civile a décidé de reprendre la parole. Le 4 octobre, à Bastia, s’est formée la Coordination antimafia corse, un regroupement inédit de collectifs (A Vita Iè, Maffia No, Cullettivu Massimu Susini, associations et syndicats).

Son premier appel à manifester, en 2024, n’avait été qu’un semi-succès, réunissant environ 1 500 personnes dans les rues d’Ajaccio. Une participation modeste, mais symbolique : c’était la première fois que des Corses descendaient dans la rue non pas contre Paris, mais contre la peur.

Manifestation le 15 novembre à Ajaccio

Cette année, le mouvement remet ça. La seconde manifestation est prévue le 15 novembre, toujours à Ajaccio, sous le mot d’ordre : « Assassini, maffiosi fora ! »

L’objectif n’est plus seulement de dénoncer les meurtres, mais de nommer le système. Les collectifs veulent que l’on parle des conséquences économiques et institutionnelles : – l’adjudication opaque des marchés publics, – l’atmosphère étouffante qui règne au sein de la Chambre de commerce et d’industrie, dont deux présidents ont été assassinés, – l’osmose croissante entre certaines franges du nationalisme, l’affairisme et la criminalité mafieuse.

Ils dénoncent ce « triangle d’intérêts » où les sphères politique, économique et identitaire s’entrecroisent jusqu’à brouiller la distinction entre influence et intimidation. Pour la première fois, le mot « mafia » est revendiqué dans la rue, sans tabou ni euphémisme.

Le poids du silence

L’État communique sur les arrestations, mais reste muet sur les flux d’argent. Les institutions dénoncent le crime, mais se taisent sur les alliances. La justice enquête sur les balles, pas sur les budgets et parfois même paraît ralentir des enquêtes qui touchent à des secteurs du politique investis dans le dialogue avec le gouvernement. C’est pourtant dans cette zone grise que se joue l’avenir de la Corse : là où se mêlent le pouvoir, l’économie et la peur du scandale.

Tant qu’on ne touchera pas au cœur financier du système — marchés publics, placements immobiliers, fonds européens —, la lutte restera rhétorique. Les crimes visibles continueront d’occuper la une, pendant que les bénéfices invisibles circuleront ailleurs.

Voir enfin ce qui ne se voit pas

Les collectifs, les magistrats isolés, les familles de victimes forment aujourd’hui un front fragile, mais qui semble déterminé. Ce qu’ils demandent n’est pas un miracle : simplement la transparence, l’égalité devant la loi, la fin du privilège du silence.

L’île a longtemps vécu sous le régime de la peur et du soupçon ou plus simplement parfois de proximité douteuse. Il est temps qu’elle passe à celui de la responsabilité. La violence qualifiée de mafieuse n’est pas un mythe local, c’est un système de pouvoir : une économie parallèle qui ne vit que parce qu’au niveau politique on lui permet de respirer. Et le combat ne sera gagné que lorsque la justice, la presse et la société civile regarderont ensemble non plus le nombre de morts, mais le circuit de l’argent et des décisions.

La manifestation du 15 novembre dira peut-être si ce sursaut est durable ou passager. Car en Corse, la vérité se conquiert rarement par éclat : elle se gagne à voix basse, contre l’habitude du silence et des complicités, contre l’alliance des copains et des coquins.

GXC

Photo et illustration : D.R