La Corse tête du rejet du centralisme : entre aspiration à l'autonomie et incertitude électorale

Un sondage Ifop présenté lors de l’université d’été de Régions et Peuples Solidaires confirme l’ampleur des aspirations régionalistes.

Corse en tête du rejet du centralisme : entre aspiration à l’autonomie et incertitude électorale

Un sondage Ifop présenté lors de l’université d’été de Régions et Peuples Solidaires confirme l’ampleur des aspirations régionalistes. En Corse, l’autonomie séduit une large majorité, y compris parmi les nouveaux arrivants. Mais entre intentions sondagiaires, précédents référendaires et réalité des urnes, l’avenir institutionnel demeure incertain.

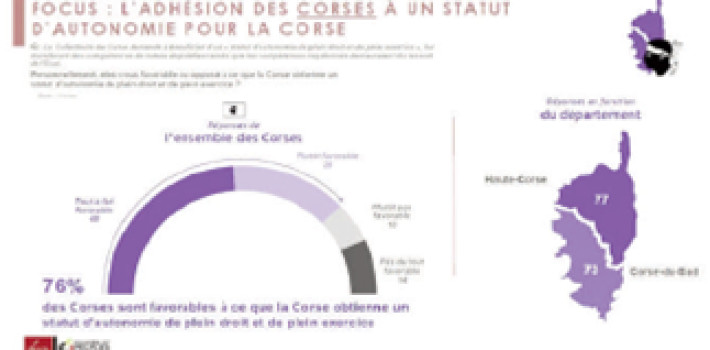

Une Corse massivement acquise à l’autonomie

À l’occasion de l’université d’été de Régions et Peuples Solidaires (R&PS), organisée le 25 août à Taglio-Isolaccio, un sondage Ifop, publié par Corse Matin, a mis en lumière une tendance déjà pressentie : 76 % des Corses souhaitent un statut d’autonomie de plein droit et de plein exercice, avec transfert de compétences législatives. Ce chiffre impressionnant transcende les clivages politiques et sociaux.

Professions supérieures, ouvriers, jeunes générations ou habitants des zones rurales : tous convergent vers la même aspiration. Fait inattendu, les 4 000 à 5 000 nouveaux venus annuels, souvent stigmatisés par les nationalistes comme un danger pour l’identité insulaire, se révèlent eux aussi convaincus. L’autonomie devient ainsi un dénominateur commun, partagé autant par les insulaires de souche que par ceux qui choisissent l’île comme terre d’adoption.

« L’autonomie n’est plus perçue comme un repli identitaire, mais comme une voie d’émancipation collective », résument les auteurs de l’étude.

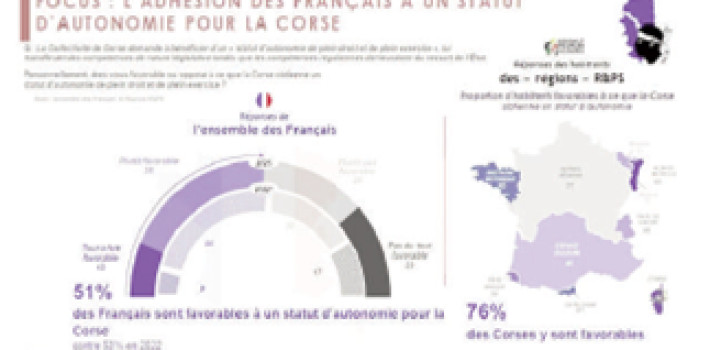

Une France qui se découvre fédéraliste

La Corse n’est pas seule dans cette dynamique. L’enquête dessine un paysage national en plein basculement :

68 % des Français jugent que les collectivités n’ont pas assez de pouvoir (+18 points depuis 2012).

73 % souhaitent une adaptation des lois aux réalités locales, un souhait partagé par toutes les familles politiques.

71 % se déclarent favorables à un modèle fédéral renforçant le rôle des régions.

Dans les régions à forte identité, l’adhésion atteint des sommets : 86 % en Alsace, 82 % en Alsace-Moselle, 78 % en Bretagne, 76 % en Corse.

« Cette adhésion au modèle fédéral témoigne d’une maturité nouvelle face aux enjeux de gouvernance, rompant avec des siècles de tradition centralisatrice », analyse l’Ifop.

Le rejet du centralisme

Au-delà des chiffres, c’est un constat politique qui s’impose : le jacobinisme est massivement rejeté. Neuf Français sur dix considèrent que l’État est « trop déconnecté des réalités locales ». Ce constat unit des électorats a priori opposés : 93 % des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon comme 95 % de ceux d’Éric Zemmour. Urbains et ruraux, jeunes et seniors partagent ce diagnostic.

En Corse, seuls 30 % des habitants estiment que leurs intérêts sont pris en compte par Paris. L’échec du redécoupage territorial de 2015 a renforcé cette défiance.

Une identité insulaire réaffirmée

À ce rejet s’ajoute une affirmation identitaire sans équivoque. 54 % des Corses se considèrent avant tout comme Corses, un taux bien supérieur à celui observé en Bretagne (34 %), au Pays Basque (32 %) ou en Alsace (31 %).

Cette identité s’incarne aussi dans la langue. 93 % des insulaires réclament sa reconnaissance officielle et 76 % souhaitent son enseignement obligatoire. La dimension culturelle renforce ainsi la cohésion autour du projet d’autonomie.

Le précédent de 2003 : quand les urnes contredisent les sondages

Ce n’est pas la première fois que les Corses semblent dire « oui » dans les enquêtes et « non » dans les urnes. Le 6 juillet 2003, un référendum décisif fut organisé sur l’île : il s’agissait de fusionner les deux départements avec la collectivité territoriale pour créer une collectivité unique, censée simplifier et renforcer les institutions locales.

Tous les sondages annonçaient alors une victoire du « oui ». Mais au soir du scrutin, la surprise fut totale : le « non » l’emporta de justesse, avec 50,98 % des suffrages. Ce revers a marqué durablement la mémoire politique corse. Il illustre le décalage récurrent entre l’opinion déclarée et le comportement électoral, entre l’adhésion à une idée et la peur de franchir le pas lorsqu’il s’agit de confier davantage de pouvoir aux élus locaux.

Ce précédent hante aujourd’hui les autonomistes. Car si le soutien affiché à l’autonomie est massif, rien ne garantit qu’un vote populaire confirmerait cet engouement.

Le faux semblant des sondages

L’épisode de 2003 éclaire d’un jour nouveau les chiffres publiés aujourd’hui. L’abstention chronique, les divisions internes entre autonomistes et indépendantistes, la concurrence des forces nationales pèsent sur la traduction électorale de cette aspiration.

Aux scrutins locaux, les nationalistes ont conquis les institutions, mais leur domination repose sur des équilibres fragiles. Aux élections nationales, leur poids est bien moindre.

« Les sondages révèlent une aspiration profonde, mais les comportements électoraux la relativisent », rappelle un observateur politique.

Une dynamique française

La Corse s’inscrit dans un mouvement plus vaste. En Alsace, 80 % des habitants veulent sortir du Grand Est. En Savoie, la moitié des sondés soutiennent la création d’une région spécifique. En Bretagne, près d’un sur deux réclame le rattachement de la Loire-Atlantique.

Les langues régionales bénéficient d’un soutien massif : 93 % en Corse, 91 % au Pays Basque, 90 % en Alsace, 87 % en Bretagne. Ces chiffres révèlent un enracinement durable des identités territoriales.

Entre aspiration et réalité : un triple hiatus

La publication du sondage Ifop lors de l’université d’été de R&PS confère un poids particulier au camp autonomiste. Mais elle pose aussi une série de questions sur l’avenir institutionnel de l’île. Car trois lignes de fracture apparaissent :

— Un hiatus entre la population et le projet : les Corses demandent massivement l’autonomie, mais le contenu du futur statut reste flou et souvent opaque. Quels pouvoirs seraient réellement transférés ? Quelle place pour la langue, pour la fiscalité, pour l’éducation ?

— Un hiatus entre la revendication et la gestion : la majorité nationaliste qui gouverne depuis plusieurs années n’a pas toujours convaincu. Son bilan est critiqué pour son manque de résultats concrets dans la gestion quotidienne de l’île, ce qui fragilise la crédibilité d’une autonomie renforcée.

— Un hiatus entre l’île et Paris : enfin, le pouvoir central apparaît peu disposé à accorder un statut de pleine autonomie. Le gouvernement craint l’effet domino sur les autres régions et les territoires d’Outre-mer.

« La Corse, une fois encore, est à la croisée des chemins. L’autonomie est plébiscitée dans les esprits, mais son application reste suspendue aux choix politiques d’élus contestés et d’un État réticent », conclut un analyste.

Le laboratoire d’un fédéralisme en gestation

La Corse incarne aujourd’hui le laboratoire d’un fédéralisme en gestation. Elle exprime à la fois l’épuisement du centralisme et la vitalité d’une identité régionale assumée. Mais entre sondages triomphants et scrutins plus incertains, entre projets flous et bilans décevants, entre revendications locales et prudence de l’État, le chemin vers l’autonomie demeure semé d’embûches.

L’histoire de 2003 rappelle que le « oui » des sondages peut se transformer en « non » dans l’isoloir. Le défi des années à venir sera de lever cette ambiguïté. Sinon, la Corse risque de rester prisonnière d’un paradoxe : désirer massivement un statut sans en connaître vraiment le contenu, et sans que Paris ne consente à le lui accorder.

Les risques d’une reprise de la violence

À ce paradoxe s’ajoute un risque plus inquiétant. Car si le pouvoir central refuse toute évolution, l’écart entre une population qui se sent majoritairement corsiste avant tout et un État sourd à ses attentes pourrait rouvrir une séquence de tensions. Les indications d’un tel sondage, qui légitiment l’ampleur de la demande autonomiste, ne peuvent que nourrir la frustration. Dans le passé, les autonomistes modérés ont su instrumentaliser la violence de manière froide et calculée, non comme un but mais comme un moyen de pousser leurs pions et d’obtenir des concessions. L’histoire récente de l’île a montré que la violence, loin d’être un geste irrationnel, fut souvent conçue comme un outil politique objectif, destiné à faire bouger l’État.

Aujourd’hui, si la voie institutionnelle devait se refermer à nouveau, une minorité pourrait être tentée de réactiver ce levier. Loin d’être marginale, cette menace souligne la gravité de l’enjeu : derrière les chiffres flatteurs des sondages, c’est la stabilité même de l’île qui se joue. La Corse, plus que jamais, demeure un test grandeur nature pour la République : soit elle accepte de se réinventer, soit elle risque de replonger dans un cycle qu’elle croyait clos.

GXC

illustration : D.R